カビが目に見えるまでの過程を徹底解説!~微生物の動きを理解して安全な住まいを守る~

2025/02/19

カビが目に見えるまでの過程を徹底解説!~微生物の動きを理解して安全な住まいを守る~

室内環境を脅かす真菌の実態と、MIST工法®カビバスターズ東海がおすすめする対策方法

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ東海です。私たちは、カビや微生物の知見を活かした“MIST工法”という独自の技術で、お住まいの皆さまが安心して暮らせる空間づくりをお手伝いしています。カビは生活の中でいつの間にか発生してしまい、気づいたときには黒ずみや嫌なニオイの原因になる、厄介な存在ですよね。でも実は、目に見え始める前の段階で室内に微生物が増殖していることをご存じでしょうか?目には見えない小さな胞子や菌糸が空気中に漂い、十分な湿度や栄養源があるところへ付着すると、ゆっくりと増殖を進めていきます。

とはいえ、カビはただ除去すればいいというわけではありません。なぜなら、根本的な原因や環境が整ったまま放置すると、再発のリスクが高まってしまうからです。そこでカギとなるのが、カビ発生の初期段階から予防と対策を実施すること。そして、正確な状況把握のために行う「真菌検査」の存在が欠かせません。私たちは一般社団法人微生物対策協会と連携して、専門性の高い真菌検査を通じた確かなデータを基に、お客さまの生活環境をより安全・快適に保つためのアドバイスと施工サービスを提供しています。

本ブログでは、カビが目に見えるようになるまでに何が起こっているのか、その過程をわかりやすくご紹介します。さらに、カビを根本的に抑え込むためのポイントや、真菌検査による早期発見・早期対策の重要性についても解説いたしますので、ぜひ最後までお読みいただき、快適な室内環境づくりにお役立てください。

はじめに:カビが目に見えるまでの不思議

カビの“不思議”を解き明かす:見えない段階から始まる増殖プロセスの理解

● カビが目に見え出すまでの一般的なイメージと、実際に起こっている現象の違い

多くの方がカビに対して抱いている一般的なイメージとして、「気づいたら黒い点や緑色の斑点が壁や天井に広がっていた」というものがあるかもしれません。見た目として明らかにわかる段階になると、慌てて拭き取ったり、市販のカビ取り剤で除去したりする方がほとんどです。しかし、実際にはその段階に至るまで、カビは目に見えない状態で着々と生育を進めています。

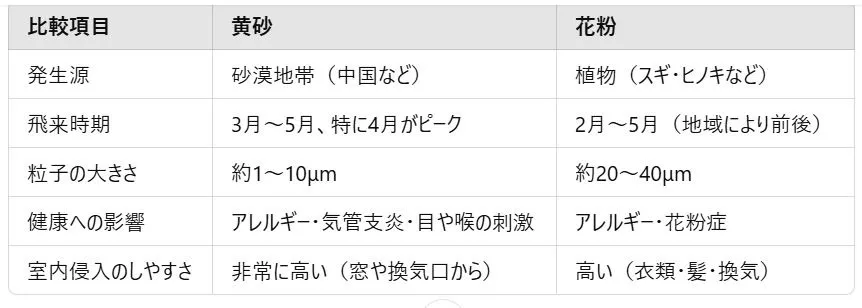

カビは空気中に常在する微細な胞子から発生するため、私たちの目が認識できる前段階でも、胞子はあらゆる場所に付着し、適切な湿度や温度、栄養源さえあればどんどん増殖していくのです。たとえば、梅雨の時期や結露が生じやすい環境だと、部屋のすみや壁紙の裏、エアコン内部など、普段の掃除では行き届きにくい場所にカビの温床ができあがっている可能性もあります。

さらに、私たちは「カビが見えたら初めて掃除する」という行動パターンを取りやすく、目に見えていない状態だと対策を怠りがちです。しかし、本当はカビが発育を始める初期段階から、すでに室内環境には悪影響が及び始めているかもしれません。そのため、「見えないうちはセーフ」という先入観を捨て、目に見える前からの対策や日頃の予防策を講じることが大切なのです。このように、一般的に「カビが生えた」と認識される頃には、カビのコロニーはすでに大きく広がっている可能性が高い、という点が、私たちのイメージと実際の現象の大きなギャップと言えるでしょう。

● カビが生じるとどのようなリスクがあるのか

カビが目に見えるほど大量に発生した状態はもちろん好ましくありませんが、実は目に見えない段階でも、室内環境にはさまざまなリスクが潜んでいます。まず大きいのは、健康被害への影響です。カビは胞子を放出し、その胞子を吸い込むことでアレルギー症状や喘息、さらには体調不良を引き起こす場合があります。免疫力が低下している方や小さなお子さま、お年寄りなど、抵抗力の弱い方ほどリスクは高まるでしょう。

また、カビは建材や家具などの素材そのものにもダメージを与えます。壁紙や床材の変色・劣化を招くだけでなく、木材の場合は腐食の原因にもなるため、家の耐久性にも影響を及ぼす可能性があるのです。特に日本の気候は四季の変化がはっきりしており、湿度が高い時期が存在するため、一度カビが根を下ろすと再発が繰り返され、建物内部まで侵食が進むことも少なくありません。

さらに、カビが生えることによる不快感やストレスも見逃せません。見た目の汚れが気になるだけでなく、独特のカビ臭が発生すると、室内で過ごす時間そのものがストレスになってしまいます。このような状況になると、せっかくの快適な住まいが心身の負担を生む空間になってしまいかねません。したがって、カビが発生する前の段階から予防策を講じておくことが、健康面・経済面・精神面で大きなメリットをもたらしてくれるのです。カビが実際に見えるようになるまで放置せず、日頃からのチェックや適切なメンテナンスがいかに重要かを改めて考えてみる必要があるでしょう。

微生物と真菌(カビ)の基礎知識

室内環境を脅かす微生物の正体:カビ発生のメカニズムを知る

● 微生物の種類と特徴

微生物とは、肉眼では確認が難しいほど小さな生物の総称で、代表的なものとして細菌・ウイルス・真菌(カビや酵母など)・原虫などが挙げられます。これらは多種多様な形態や生態を持ち、自然界のあらゆる場所に存在しています。たとえば、細菌は単細胞生物の一種で、繁殖スピードが速いものが多く、人間に対して有益な働きをする乳酸菌のような存在もあれば、病原性を持つものも存在します。ウイルスは細菌よりもさらに小さく、自己増殖できないために宿主となる生物の細胞内で増殖する特性を持っています。一方で真菌は、キノコのように目に見える大きさにまで成長するものから、微細な胞子の段階で空気中を漂うものまでさまざまです。

室内環境においては、これら微生物のうち真菌や細菌が問題視されるケースが多く、とくに高温多湿な日本ではカビが繁殖しやすい環境が整いやすいため注意が必要です。微生物の特徴を知ることは、対策を立てる上で重要な第一歩となります。なぜなら、それぞれが必要とする栄養源や温度、湿度などの条件は異なり、それらを理解しないまま漫然と対策しても、十分な効果が得られないことがあるからです。私たちの生活空間に広く存在する微生物は、ある意味では自然界の一部とも言えますが、過剰に発生したり人体に有害なタイプであったりすると、安全で快適な室内環境を損ねる大きな要因となるのです。

● 真菌(カビ)の発生に必要な条件・胞子から菌糸へのプロセス

真菌(カビ)は、その多くが「胞子」という形態で空気中やさまざまな物質の表面に存在しています。カビが実際に目に見えるようになるのは、この胞子が適切な条件のもとで発芽し、菌糸を伸ばしてコロニーを形成したときです。では、その適切な条件とは何でしょうか。代表的な要素は「温度」「湿度」「栄養源」の3つです。一般的には20~30℃程度の温度がカビにとって活発に繁殖しやすいとされ、湿度は60%を超える環境だとカビの生育が加速しやすくなります。栄養源に関しては、家のホコリや皮脂、紙、木材など、私たちの身近にある有機物がその役割を果たす場合が多いため、室内環境は常にカビにとって潜在的な生育舞台となり得るのです。

さらに、胞子から菌糸が伸びるときには周囲の酸素や微量のミネラル分なども関わります。胞子が発芽した段階では、まだ微細な菌糸が少しずつ伸びていく状態にあり、この段階では人間の目で確認するのはほとんど不可能です。しかし、空気の流れや湿度、温度がカビにとって好都合な状況であれば、菌糸は驚くほどスピーディーに成長していきます。こうして菌糸が集合し、肉眼でも視認できる大きさまでコロニーを形成すると、私たちは初めて「カビが生えてきた」と気づくわけです。そのため、見た目には何も起こっていないように思えても、実はカビはゆっくりと、しかし確実に成長を続けている可能性があることを知っておく必要があります。

● 空気中に漂う胞子の動き方と定着先の環境要因

カビの胞子は微小なため、ちょっとした空気の流れや人の動き、開閉するドアの隙間風などによって部屋中に拡散されます。屋外から侵入した胞子が家の中で浮遊し、床や壁、天井などに付着するのはもちろん、エアコンや換気扇などの内部にも容易に入り込んでいくのです。胞子は安定した場所に落ち着くと、先述した温度・湿度・栄養源の条件が揃えば発芽を開始し、やがて菌糸を伸ばしていきます。

特に注意が必要なのは、結露が発生しやすい窓周りや湿気がこもりやすい押し入れ、浴室などの水回りといった、カビが好む環境が整っている場所です。たとえば、冬場に暖房をつけて室内との温度差が大きくなった窓ガラスは結露が発生しやすく、その付近に溜まる水分がカビの温床となります。また、長期間開け閉めをしない押し入れやクローゼットの中も空気の流れが悪く、湿度が高まりやすいため、胞子が定着しやすい環境がつくられてしまいます。

さらに、見落とされがちなのがエアコン内部です。冷暖房運転による温度変化や熱交換器の結露により、意外にもカビが繁殖しやすい条件が揃います。エアコンのフィルターを定期的に掃除していないと、部屋の空気を循環するたびに胞子やカビの一部が部屋中に拡散されてしまうリスクも高まります。つまり、空気中に漂う胞子の動き方や、定着する先の環境要因を知り、日頃の生活環境のチェックやメンテナンスを心がけることが、カビの発生と拡散を抑えるためには欠かせないのです。

カビが目に見えるまでの増殖プロセス

目で見えない段階から一気に広がるまで:カビ増殖のステップを徹底解説

● カビの潜伏期:目に見えない段階で進む活動

カビは、目に見える形で表面化する以前から、すでに“潜伏期”ともいえる活動を始めています。カビの元となる胞子は空気中に無数に浮遊しており、私たちが普段何気なく暮らしている室内にも常に入り込んでいます。しかし、カビが生育を開始するためには、適切な温度や湿度、栄養源といった条件がそろう必要があるため、胞子がただちに繁殖するとは限りません。ところが、ふとしたきっかけで湿度が高まったり、結露が生じたり、あるいは掃除の行き届かない場所にホコリや汚れが蓄積されたりすると、胞子はこうした環境を足がかりに発芽し、微細な菌糸を伸ばし始めます。

このときのカビは、まだ肉眼で確認できるほど大きくはなく、数ミリにも満たないサイズで活動を続けています。私たちは、日常の掃除や目視チェックで異常を感じないため、潜伏期のカビにはなかなか気づきません。たとえば、浴室のタイルの隙間や窓枠のパッキン、エアコンのフィルター裏など、見えにくい場所でカビがゆっくりと増殖していても、表面に黒ずみや斑点が出るまでは「カビがある」と判断しにくいのが実情です。しかし、この見えない段階からすでに胞子が増え始め、場合によっては室内に漂う胞子量が増加していくリスクをはらんでいるのです。潜伏期を甘く見ると、知らぬ間に室内環境がカビにとって好都合になり、気づいたときには広範囲にわたって繁殖している可能性があります。よって、定期的な点検や換気、こまめな掃除などによって潜伏期を未然に防ぐことが、カビ対策の要となるのです。

● 小さな斑点から一気に広がる理由

カビは、最初に目に飛び込んでくる小さな斑点を発見した瞬間には、すでに“見えない部分”で相当な活動をしている場合が少なくありません。私たちが「ここにカビがある」と気づく頃には、カビの菌糸がしっかりと根をはり、さらに胞子を形成していることも多いのです。その結果、同じ部位や周囲のエリアに胞子がばらまかれ、まるで“連鎖反応”のように範囲が広がっていきます。特に温度と湿度が整った梅雨や夏場などは、この連鎖が加速しやすくなり、気づいたときには初期の小さな斑点をはるかに超えて大きな広がりを見せることがよくあります。

また、目に見える斑点はカビの“本体”が表面化している部分にすぎず、素材の奥深くまで菌糸が侵入しているケースもあります。木材や壁紙などの多孔質な素材は特にカビにとって侵食しやすい環境であり、表面を拭き取っただけでは根本的にカビを除去できない場合があります。さらに、カビは種類によっては異なる色や形状で発生するため、一見小さな黒い点が増えているだけだと思っていても、実は複数の真菌が同時に繁殖していることもあり、早期対策が遅れると多様なカビが一気に猛威を振るう状態に陥りかねません。

このように、発見時には一見“小規模”に見えるカビであっても、実際にはすでに深刻なダメージが進行している恐れがあります。だからこそ、小さな斑点を見つけた段階で早めの対処を行うこと、定期的な検査や専門家による点検を受けることで、カビが爆発的に広がる前に芽を摘むことが重要なのです。

● 湿度や温度、栄養源との関係

カビの増殖を左右する三大要素として挙げられるのが、湿度・温度・栄養源です。まず湿度については、カビは60%以上の湿度を好むといわれており、とくに結露が発生しやすい環境ではカビの発生リスクが急増します。湿気の多い梅雨時や台風シーズン、冬場の暖房使用で室内外の温度差が大きい場合も、窓や壁に結露が起こりやすく、そこからカビが繁殖することが少なくありません。

次に温度です。カビは概ね20~30℃前後で活性化するとされていますが、種類によってはさらに広い温度帯で生き延びるものもあります。日本の四季は、カビにとって一定期間だけでなく、ほぼ一年を通して何かしら好都合な条件が整いやすいともいえます。夏場は高温多湿、冬場でも室内が暖房によって暖かく保たれて結露が発生すれば、たちまちカビが活動を始める可能性が高まります。

そして栄養源については、私たちの生活空間にはカビが利用できる有機物が多種多様に存在します。ホコリや皮脂汚れ、食品カス、さらには木材や紙、布など、意外なほど多くの素材がカビの栄養源となり得るのです。これらの要素が同時にそろう環境では、カビは潜伏期から一気に目に見える段階まで成長し、気づけば壁や天井、窓周りなどに黒や緑の斑点が出現するというわけです。

結局のところ、湿度・温度・栄養源のどれかひとつだけを管理しても、カビを完全に防ぐのは難しいというのが現実です。例えば、湿度を抑えても栄養源が豊富にあれば、少ない水分だけでも生き延びるカビが存在するかもしれません。総合的な視点から、日常的な換気や清掃、温度管理を行い、さらに室内の隠れた場所に潜むカビを定期的にチェックすることが、カビ対策の基本中の基本となるのです。

室内環境での真菌検査の重要性

見えない真菌を“見える化”する:専門的検査がもたらす安心と快適

● カビを早期発見・早期対策するために欠かせない検査

カビは、肉眼で確認できる段階になる前から室内環境に侵入し、潜伏期の間に着実に繁殖を進めています。つまり、私たちがカビを「目で見て気づく頃」には、すでにカビのコロニーが広範囲にわたって根を張っている可能性があるのです。そこで重要になるのが、専門的な真菌検査を通じて“目に見えない段階”のカビ汚染を早期に発見し、効果的な対策を打つことです。

真菌検査では、室内の空気中や建材の表面、あるいはエアコン内部など、カビが潜みやすい場所をサンプリングし、培養や顕微鏡観察などの専門的手法で菌の種類や量を特定します。これにより、どのような種類のカビがどの程度存在しているのかが明確になり、単に「カビがあるかないか」という曖昧な判断にとどまらず、再発リスクの見極めや健康への影響度合いの予測にも役立つのです。

さらに、カビを早期発見する利点は、清掃や除去作業の労力とコストを大きく削減できることにもあります。もしカビが広範囲に拡大してから対処しようとすると、壁紙の張り替えや建材の交換など、大規模なリフォームが必要になるケースも珍しくありません。一方で、潜伏期や初期段階のカビを検査によって素早く捕捉できれば、その範囲も限定的で済み、対策の選択肢も多くなります。結果として、家屋の劣化や健康被害のリスクを最小限に抑えながら、経済的にも負担を軽減することが可能となるのです。

● 一般社団法人微生物対策協会との連携で実現する高精度な検査

真菌検査を行ううえで重要なのは、信頼性の高い機関や専門家との連携です。MIST工法®カビバスターズ東海では、一般社団法人微生物対策協会と連携することで、高精度かつ客観的なデータに基づいた検査を実現しています。微生物対策協会は、カビをはじめとする微生物汚染の問題に真剣に向き合い、その対策方法や分析手法の研究を行っている団体です。

協会との連携によって得られるメリットは多岐にわたります。まず、最新の検査技術や培養方法を用いることで、室内環境中に存在する多種多様なカビの種類や量をより正確に把握できるようになります。さらに、検査から得られたデータを科学的に解析し、どのようなカビがどの程度リスクをもたらすのかを、客観的かつ定量的に評価できる点も大きな特徴です。こうした詳細な情報があるからこそ、カビ対策のプロセスや使用する薬剤の選定も、より的確かつ安全性の高いものを選ぶことが可能となるのです。

また、一般社団法人微生物対策協会が蓄積してきた知見やノウハウは、国内外の微生物学的研究や事例データに裏打ちされたものでもあります。これにより、従来の検査では見落とされがちだった珍しいカビや、新種のカビに対しても柔軟に対応することが可能です。カビの問題は、季節や地域、建築物の構造などによっても大きく異なりますが、協会との協力体制によって、あらゆる状況下でも精度の高い検査結果を得られる点が大きな強みとなっているのです。

● 検査結果を活かした具体的な対策方法

真菌検査で得られた結果は、単に「カビがあるかどうか」を確認するだけでなく、対策の方針を具体的に決定するための重要な指針となります。たとえば、検査の段階で特定の真菌が大量に検出された場合、その菌種が好む環境条件や拡散リスクを考慮し、徹底的に取り除くための施工計画や衛生管理の強化が求められます。また、菌種によっては強い毒性をもつものやアレルギー症状を引き起こしやすいものもあるため、そのリスク評価に基づいた薬剤選定や清掃法の工夫が欠かせません。

具体的な対策としては、まず繁殖源となっている箇所の特定と除去が挙げられます。カビの根が深く入り込んでいる素材の場合、単純に表面を拭き取るだけでは再発が避けられないため、必要に応じて部材の交換や専門家によるカビ除去の施工を行うことが推奨されます。加えて、換気や除湿機、エアコンフィルターの定期的な掃除など、カビの発生要因となる湿度や汚れをコントロールする取り組みも同時進行で行うことが望ましいでしょう。

また、検査結果を踏まえた再発防止策として、日常的なメンテナンスの見直しや、断熱改修など建物の構造的改善を提案するケースもあります。こうした一連の取り組みを通して、室内の真菌濃度を低く保つだけでなく、居住者の健康被害を最小限に抑えることができるのです。つまり、検査結果を“数字”や“報告書”として見るだけでなく、そこに含まれるリスク情報やカビの特性を正しく理解し、住環境をトータルに改善していくプロセスこそが、真菌検査を最大限に活かすカギとなります。

MIST工法®カビバスターズ東海がおすすめする対策

最先端の施工技術でカビを根本からブロック:MIST工法®カビバスターズ東海が提案するトータル対策

● MIST工法®の特徴・他の方法と何が違うのか

MIST工法®は、カビの発生源を根本的に抑え込むために開発された、独自の除菌・防カビ技術です。一般的なカビ対策としては、市販のカビ取り剤を使って表面を拭き取ったり、塩素系漂白剤で消毒したりといった方法が広く知られています。しかし、そうした対処法の多くは「カビの目に見える部分の除去」にとどまりがちで、菌糸や胞子が素材の奥深くまで侵入している場合には、再発を完全に防ぐことが難しくなります。

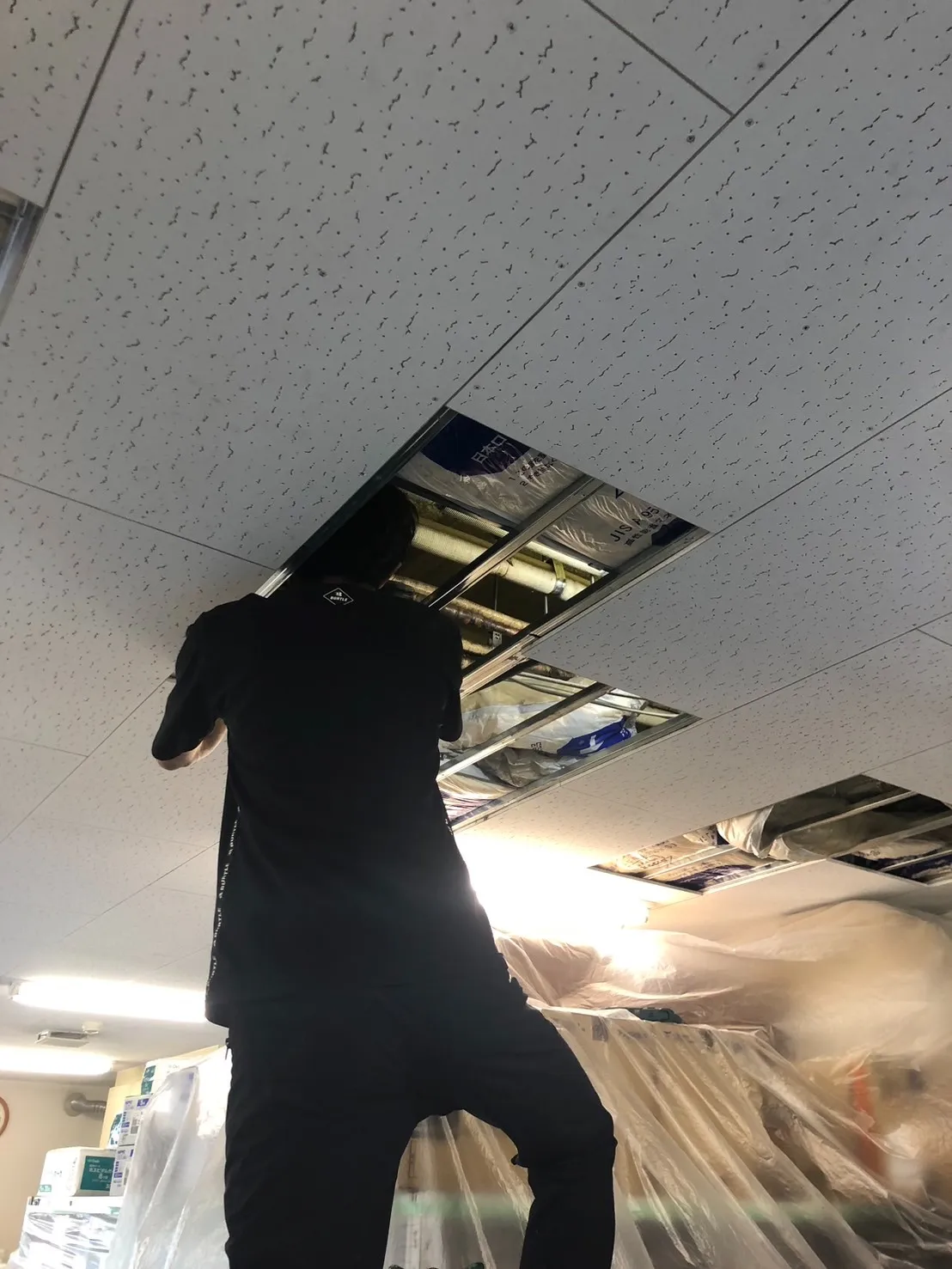

一方、MIST工法®では、まずカビが繁殖している箇所やその周辺環境を正確に調査し、カビが好む温度や湿度、栄養源の状況を踏まえたうえで施工プランを組み立てます。単に見えるカビを拭き取るだけでなく、微細な粒子の薬剤をミスト状に噴霧することで、壁紙の裏や建材のすき間、エアコン内部など、通常の掃除では行き届かない部分にまで有効成分を届けることが可能です。加えて、使用する薬剤は安全性にも配慮されており、施工後も人やペットが安心して暮らせる住環境を目指しているのが大きな特徴です。

また、MIST工法®では除去だけでなく、カビの再発を防ぐための予防的な処置もセットで行うことが一般的です。そのため、施工直後だけでなく、長期的に見てもカビの発生を抑えられるのが強みとなっています。具体的には、抗菌・防カビコーティングを施し、カビの胞子が再度付着しても繁殖しにくい環境を整えるなど、トータルにサポートしている点が他の方法とは一線を画すところです。こうした包括的なアプローチによって、MIST工法®は「表面的なカビ除去」に終わらず、根本原因を解消しながら持続的なカビ対策を実現しているのです。

● カビの再発を防ぐために重要なポイント(除去・予防・定期的な検査)

カビ対策でよくある失敗は、「一時的に目に見えるカビだけを除去して安心してしまう」ことです。実際には、カビが生えやすい環境がそのまま残っている限り、すぐに再発するリスクが高いのが現実です。そこで、長期的にカビの発生を抑えるためには、大きく分けて三つのポイントを押さえる必要があります。

まずは「除去」です。カビの根や胞子は想像以上にしつこく、表面を拭き取っただけでは素材の内部に潜むものを完全に排除しきれない場合があります。したがって、専門的な施工や、MIST工法®のように微粒子レベルまで薬剤を行き渡らせる技術を活用し、菌糸や胞子を徹底的に取り除くことが肝心です。

次に「予防」ですが、これは除去作業後の環境を整える段階を指します。具体的には、室内の適切な換気や湿度管理、結露対策などを日常的に行うことが重要です。また、防カビ塗料や抗菌コーティングなどを施工箇所に施すことで、新たにカビの胞子が付着しても繁殖しにくい状態を維持できます。

最後に「定期的な検査」です。目視でカビを確認できる状態になる前に真菌検査などを実施すれば、初期段階で発芽しつつある胞子を捕捉でき、早期に対処することが可能です。特に、エアコン内部や押し入れの奥、浴室のタイル下など、見落としがちな箇所はこまめに点検することで、再発の芽を未然に摘むことができるでしょう。

このように、除去・予防・定期検査の三つが揃ってこそ、本当の意味でのカビ対策となります。MIST工法®カビバスターズ東海では、これらのポイントを踏まえた包括的なアドバイスや施工を行い、お客さまにとって安心・安全な住環境を長く保つお手伝いをしているのです。

● 施工事例を通じた効果のご紹介

実際にMIST工法®を導入した現場では、多くのお客さまが「カビ特有の嫌なニオイが消えた」「頻繁に見られていた黒ずみが再発しなくなった」という効果を実感しています。例えば、ある戸建住宅の浴室では長年にわたりタイルの目地に黒カビが発生しており、市販の洗剤を使ってこまめに掃除をしてもすぐに再発してしまうのが大きな悩みでした。そこで、MIST工法®による真菌検査と対策施工を行ったところ、タイルや目地だけでなく、浴室ドアのパッキン内部や排水溝付近まで徹底的に処理することができ、施工作業後しばらく経ってもカビがほとんど見られなくなったと報告されています。

また、マンションの一室ではエアコン内部に大量のカビが発生しており、運転するたびにカビ臭が部屋中に充満していました。こちらのケースでは、一般社団法人微生物対策協会の検査協力も得て、エアコン内部のカビの種類と量を正確に特定。その結果に基づいて薬剤を選定・施工したことで、エアコンを使用しても不快なニオイやカビの飛散が大幅に軽減されたという結果が出ています。さらに、施工完了後には防カビコーティングも実施し、今後の再発リスクを極力抑え込むアフターケアを行いました。

こうした施工事例が示すように、MIST工法®は単なる「カビ取り」にとどまらず、「どのようなカビがどこに潜んでいるのか」を把握したうえで最適な施工を行い、再発防止策まで含めたトータルサービスを提供している点が強みです。多くのお客様からは、「施工前とはまるで違う清潔感がある」「定期的な検査を続けることで、カビを未然に防げている」といった声が寄せられており、確かな効果が実証されています。

カビ対策とメンテナンスのポイント

継続的なケアが鍵:日常の習慣と専門的メンテナンスでカビを遠ざける

● 日常生活で取り組めるカビ対策のコツ(換気・掃除・除湿など)

カビ対策の第一歩は、毎日の暮らしの中で手軽に取り組める予防策を習慣化することです。その代表例が「換気」です。室内の空気が淀んでいると湿気がこもりやすく、カビにとって絶好の生育環境になってしまいます。特に浴室やキッチン、洗濯機周りなど水回りの多い場所は湿度が上昇しやすいので、入浴後や料理後は扉や窓を開け放って換気をする、換気扇をこまめに回すなどの対策が効果的です。さらに、窓を開ける際には対角線上の窓を開けるように心がけると空気の流れが作りやすくなり、効率的に換気を行うことができます。

掃除面においては、ホコリや皮脂汚れなどがカビの栄養源になる点を意識しましょう。部屋のすみや家具の裏、エアコンや換気扇のフィルターといった、ふだんは手の届きにくい箇所にも定期的に目を向けてみてください。ホコリが積もったまま放置すると、湿度と合わさってカビの発生源となりやすいため、掃除機だけでなく拭き掃除や除菌スプレーなどを併用するとより効果的です。

また、日本の気候は湿度が高い時期が長いため、室内の除湿も重要なカビ対策の一つです。エアコンのドライ機能を活用したり、除湿機や除湿剤を置いたりして湿度を管理すると、カビが育ちにくい環境を整えることができます。とくにクローゼットや押し入れなど閉鎖的な空間は湿気が溜まりやすいため、すのこを利用して床との接触面を減らす、定期的に扉を開けて空気を入れ替えるなど、小さな工夫を続けることで大きな効果が得られます。こうした日々の対策を積み重ねることで、カビを“生やさない”環境を保ちやすくなるのです。

● 真菌検査のタイミングとアフターフォロー

カビ対策を万全に行うためには、日頃のチェックとあわせて「真菌検査」を適切なタイミングで実施することが欠かせません。真菌検査では、室内や建材の表面、エアコン内部などに付着しているカビの種類と量を科学的な方法で分析し、肉眼では捉えきれない初期段階のカビリスクまで把握することができます。特に梅雨入り前や冬場の結露が多い時期など、カビが繁殖しやすいシーズンの手前に検査を受けておくと、未然に対策を打ちやすくなります。

また、引っ越しやリフォーム直後など、生活環境が大きく変わるタイミングも検査を実施するのに適した時期です。住まいの構造や使用建材によっては、新築やリフォーム直後でも内部に湿気がこもり、想定外にカビが発生している可能性があります。真菌検査の結果を踏まえて適切な除去や防カビ施工を行えば、長期にわたって快適な住環境を維持するための基盤を早い段階で整えることができるでしょう。

さらに、真菌検査後のアフターフォローも重要です。検査結果をもとに、カビの潜在リスクが高い箇所や今後注意すべきポイントを専門家から説明してもらうと、日常生活のなかでどこを重点的に掃除・換気すべきかがわかりやすくなります。検査のデータを定期的に比較・蓄積していくことで、カビがどのような時期や場所で再発しやすいのか傾向をつかみ、より効果的な予防策を講じることも可能です。こうした定期的な検査とアフターフォローのサイクルを回すことで、カビのリスクを最小限に抑え、安心して暮らせる住環境を長く維持していくことができるのです。

● 環境維持のための定期メンテナンスの重要性

いったんカビを除去し、室内の湿度や温度管理を見直しても、油断していると再びカビの繁殖を許してしまうことがあります。その理由は、家屋や建築資材、そして生活習慣などの要素が常に変化しているためです。気温や湿度の変化だけでなく、家族構成が変わったり、家電の使用頻度が上がったりするだけでも、室内環境は予想以上に影響を受けてしまいます。そこで必要となってくるのが、定期的なメンテナンスという考え方です。

メンテナンスといっても大げさな工事が必要になるわけではなく、日常の換気や掃除で手が届かない部分を専門家に点検してもらったり、真菌検査によってカビの発生状況をチェックしたり、建物の気密性や断熱性を再確認したりといったことが主な内容です。特にエアコンや換気扇、浴室、押し入れなど、カビの温床になりやすい箇所を定期的にクリーニングしておけば、カビの再発を大幅に抑えることが可能です。

さらに、定期メンテナンスを行うことで、建材の劣化や配管の漏れなど、カビの発生以前に抱えている問題を早期に発見できるメリットもあります。たとえば小さな水漏れが発生していると、周囲の壁や床材が長期間にわたり湿気を帯び、そこからカビが大量発生するリスクが高まります。定期点検の段階でこうした異常に気づけば、大規模なリフォームが必要になる前に対処できるため、結果的に費用面や手間を抑えながら快適な住環境を維持できるでしょう。何より、メンテナンスを習慣化しておくことで、いつでも清潔で健康的な暮らしを送れるという安心感を得られるのも大きな魅力です。

まとめ:目に見えないうちからの対策がカギ

見えない段階こそ決め手:早期発見と継続的なケアで住まいを守る

● カビが目に見え始める前にしっかりと検査・対策をする必要性

カビのやっかいな点は、表面に黒ずみや斑点が見えるようになる前から着々と増殖を進めていることです。目に見える頃には、すでに深く根を張り、広範囲に胞子を拡散しているケースも珍しくありません。そのため、カビを「見てから除去する」という対応では、どうしても後手に回ってしまいがちです。室内環境の劣化や健康リスクを回避するには、カビが目に見える前、すなわち“潜伏期”の段階で早めに対策を講じることが肝要となります。

早期の対策の代表例として挙げられるのが真菌検査です。専門的な検査を通じて部屋の空気中や壁紙、エアコン内部などを調べれば、目立った汚れが見当たらなくても、カビの胞子が増殖しはじめている場所を特定できます。さらに、検査の結果から得られる定量的データを参考にすることで、どの程度のリスクがあるのか、どの部位を重点的に清掃・施工すべきかなどが明確になります。

こうした早期発見・早期対処のサイクルを回すことで、家屋がカビに浸食されるのを大幅に抑えられるだけでなく、家族の健康を保ちやすくなります。特にアレルギーや呼吸器系に不安を抱える方や、小さなお子さまがいるご家庭では、カビ対策を早め早めに実施することが、より快適かつ安全な住環境づくりにつながります。目に見えないうちから対策を行うという意識こそが、今後長く続くカビ対策の土台を作るのです。

● カビを防いで、快適で安全な住空間をつくるための総括

ここまで述べてきたように、カビ対策は単発的な除去作業だけでは不十分であり、定期的な検査とメンテナンス、そして日常的な換気・掃除・除湿といった習慣づくりの合わせ技が肝心です。まずは真菌検査によって目に見えない段階のカビをいち早く捉え、状況に応じた施工や除去、予防対策を行いましょう。また、その後も放置するのではなく、定期的に環境をチェックすることで、カビを再発しにくいクリーンな室内空間を維持しやすくなります。

健康被害のリスクを軽減するだけでなく、家屋の耐久性を保つ上でも、カビの根本的な対策は大きな意味を持ちます。建材の劣化を未然に防ぐことは、結果的にメンテナンスコストやリフォーム費用の節約にもつながるでしょう。さらに、室内の空気が清潔に保たれることにより、家族全員が心地よく暮らせるだけでなく、来客を招いたときにも恥ずかしくない住環境を実現できます。

このように、カビを徹底的に防ぐことは「清潔」「安全」「快適」の三拍子を整え、住む人にとって理想的な住空間をもたらす大きな鍵と言えます。日頃から「カビを生やさない」「カビを見えない段階で抑える」という意識をもって行動すれば、暮らしの質は格段に向上するはずです。自分と家族の健康を守り、住まいの価値を長く保つためにも、今一度、カビ対策の重要性を再確認してみましょう。

● MIST工法®カビバスターズ東海へのご相談案内

カビ対策に悩んでいる方や、目に見えないうちにカビが広がっていないか不安な方は、ぜひMIST工法®カビバスターズ東海にご相談ください。私たちは、独自のMIST工法®を活用して、見えない微小な胞子や菌糸までしっかり届く施工を行い、カビを根本から抑え込むことを目指しています。単に黒ずみを落とすだけの対処療法ではなく、再発予防や真菌検査のアフターフォローまで含めたトータルサポートをご提供しておりますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。

また、私たちは一般社団法人微生物対策協会との連携により、より精度の高い真菌検査や豊富なデータに基づくカビ対策のプランニングが可能です。検査結果をわかりやすい形でフィードバックし、お客様のライフスタイルや住まいの構造にあわせた施工プランをご提案いたします。もちろん施工後も必要に応じて点検や再検査、追加のアドバイスなどを行い、長期的にカビのない快適な環境を維持できるようサポートいたします。

ご相談やお見積りだけでも大歓迎です。メールやお電話にてご連絡いただければ、経験豊富なスタッフがカビに関する疑問やご不安に丁寧にお答えいたします。「カビ対策は大がかりで大変そう」「どこから手をつければいいかわからない」という方こそ、専門家の力を借りることでスムーズに解決できるケースが多々あります。ぜひお気軽にMIST工法®カビバスターズ東海までお問い合わせください。住まいをカビから守り、家族みんなが笑顔で暮らせる空間を一緒につくりあげましょう。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)

本社:名古屋市中川区本前田町44

東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号

フリーダイヤル 0120-147-215

----------------------------------------------------------------------