大引きや剛床にぜひカビを徹底除去!住まいを魅せる床下カビ対策の極意

2025/02/14

大引きや剛床にぜひカビを徹底除去!住まいを魅せる床下カビ対策の極意

MIST工法®カビバスターズ東海が教える、床下環境をしっかり守るためのポイント

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ東海です。私たちは東海エリアを中心に、住まいのあらゆるカビトラブルに専門的な知識と技術で対応しています。問題点や対策方法をご紹介します。床下にいるのは、普段の生活では滅多に目に触れることがないため、少しくらいの湿気があっても大丈夫だろう思われがちです。また、カビから放出される細胞やカビが原因で発生する細菌などが室内に侵入すると、アレルギーや呼吸器系への影響など、私たちの健康面にもリスクを及ぼすことがございます。カビバスターズ東海がご提供するMIST工法®は、床下に潜むカビを効率よく除去し、再発を防ぐのに最適な方法です。

目次

大引きや剛床にカビが発生する原因とは?

大引き・剛床で起こるカビ発生の発生を徹底解説

湿気や通気性不足が影響を考慮

大引きや剛床にカビが発生する最も大きな問題の一つとして、湿気が過剰に集中しやすい床下空間の特徴が挙げられます。 一般的に、住宅の床下は日常的に目に触れる場所ではなく、換気が十分に行くことがないことが多いのが現状です。梅雨の時期や降雨量の多い季節には、外気自体の湿度が高いため、床の下はさらに湿度が上昇しやすくなります。

さらに、建物の構造や施工時の状態によっては、とりあえず床下の換気経路がうまく確保されていないことも問題になります。空気の流れがない場所は必然的に湿気がこもりやすいため、カビの温床になってしまうのです。

少し湿気や通気不足がございますのでカビは、木材自体の劣化を早め、住宅の耐久性を損ねる大きなリスクとなります。 目に見えにくい床下環境だからこそ、定期的な点検やカビ対策、そして適切な換気システムの導入が非常に重要です。

基地周辺の環境リスク

大引きや剛床にカビが発生しやすいもう一つの大きな課題として、一方「基地周辺」の環境リスクが考えられます。ここでいう「基地」とは、建物を支える基礎や土台の周辺を歩いており、地盤の状態や施工時の状況など、外部からの影響を受けやすいポイントを含みます。が当初湿地や水はけの悪い地質である場合、地中からの水分が基礎部分に上がりやすく、床下にも高い湿気が送られやすくなります。 それに加えて、周辺の排水環境が整っていない地域や、大雨による浸水のリスクが高いエリアでは、より一層床下に湿気がたまりやすい状態が続いてしまうのです。

さらに、住宅密集地や隣接する建物との距離が近い場合、通気性が滞って床下の換気が十分に行われないケースもあります。思いぬところから床下へ湿気が侵し、大引きや剛床部分の木材にカビが繁殖する原因を一時的に起こしてしまうのです。

また、新築時の施工がそろそろだった場合や、リフォームで下地付近の防水処理が適切に実施されていない場合などにも注意が必要です。 一見、外装や内装が美しく整えていても、基礎部分のわずかな隙間や経年劣化によってクラックから湿気が入り込み、大引きや剛床にまで続くことがあるそのため、地盤調査や基礎の防水・断熱施工の段階で、どれだけ周辺環境への対応策をしばらくが、長期的にカビ対策の効果を左右します。

床下カビが住まいに与える影響

床下カビがわかる住まいのトラブルと健康問題を徹底解説

住宅の耐久性・構造へのダメージ

床下に発生したカビは、見た目不快な不快感だけでなく、住宅の基本構造を支える木材に深刻なダメージを与えかねない大きな懸念となります。さらに、床下のカビは目に見えにくい位置に発生することが多いため、気づかないうちに放置して、たまに構造的な補修や大規模な修繕が必要になるケースもありません。 カビが発生したままの環境では、周囲の木材にも細胞子が広がりやすく、被害が拡大してしまう恐れがあります。

また、床下に湿気や結露がたまりやすい環境が続くと、カビだけでなく、腐朽菌や白アリなどの害虫被害も併発しやすくなります。 木材を食害する白アリは、カビによって柔らかくなった木材を好むこともあり、その結果、構造体が集中的に狙われてしまう可能性が起こります。住宅の耐久性を長くするためには、その間床下カビが発生するダメージを軽視せず、早めの段階で専門家に相談して適切な対策を行うことが必要ございません。

健康被害やアレルギーのリスク

床下にカビが発生すると、住宅の耐久性構造やだけでなく、住む人の健康面にも大きな可能性がある。系が弱い方や小さなお子様、高齢者の方などは、カビ由来のアレルゲンに対して敏感に反応する傾向があり、体調不良を若干ケースが多く見られます。 また、床下カビが発現する独特のカビ臭は、長期的に吸い込むことで頭痛やめまい、倦怠感など不定愁訴の原因となることもあります。

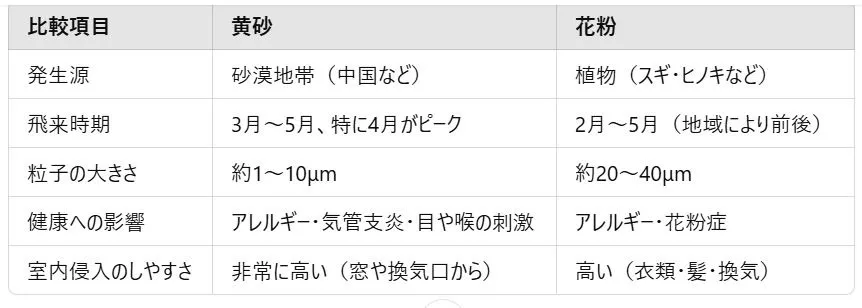

さらに、床下に繁殖したカビは、暖房や冷房の使用状況、室内の気流によって室内空間にまで影響を及ぼしやすい点にも注意が必要です。その結果、シックハウス症候群に似た症状が出たり、花粉症のようなアレルギー反応が年中続いたりするなど、住まいの快適性が大きく考えられてしまいます。

このように、床下カビが万が一健康リスクを回避するためには、まずはカビを根本的に除去し、再発する防止対策が必要です。 定期的な床下点検や湿気コントロール、そして万が一カビが設置された場合の早期発見と適切なアフターケアが重要です。

MIST工法®によるカビ対策の強み

独自技術で床下のカビを根本除去!MIST工法®が実現する安心と効果を徹底解説

カビバスターズ東海の施工手順

カビバスターズ東海が採用しているMIST工法®は、床下に潜むカビを把握し、安全かつ再発のリスクを極力考慮した施工手法です。カビは目に見える部分だけでなく、木材の内部や狭い隙間にも発生している、専門の機材や経験豊富なスタッフの目で確認するために行うのが大きな特徴です。調査結果をもとに、床下の状況に応じた最適な施工計画を立て、お客様へわかりやすくご説明いたします。

実際の施工では、事前に周囲や家具・内装への影響を恐れるための養生作業を行い、必要に応じて一部の床板を考慮して床下空間へアプローチします。 床下清掃やカビの除去はもちろんのこと、カビ菌や細胞子が残らないよう、ミスト工法®専用の薬剤を噴霧することで、微細な隙間や木材の表面全体をしっかりとカバーします。アドバイスを行い、再発予防に向けたサポートを徹底します。必要に応じて防カビコーティングを手間ですが、長期にわたってカビの繁殖を抑制する可能性があります。 カビバスターズ東海の強みは、豊富な施工実績と地元の気候を熟知したスタッフにより、最後まで迎えた対策にあります。

安全・安心にカビを除去する仕組み

MIST工法®が高く評価されている理由の一つに、施工時の安全性と環境への配慮が挙げられます。 カビを除去するためには薬剤の力が必要ですが、その薬剤が人体やペット、さらには住宅自体に悪見えようでは本末転倒です。かりアプローチしつつも、安全性の高い薬剤を選んで使用しています。 これにより、施工現場だけでなく、ご家族の日常生活空間への二次的な被害を恐れずに抑えられるのです。

また、MIST工法®では、カビの再発を防ぐことにも重きを置いています。 カビは一度取っても、床下の湿度や温度などの環境が一旦かかってしまえば、また繁殖してしまう可能性があります。その後の換気や周囲の清掃を徹底することで、安全にカビ駆除を実現するだけでなく、住まい全体の空気環境をより快適に整えることを目指しています。

床下カビを予防するための具体策

快適な住まいを守る鍵!床下カビの発生を防ぐための基本対策と日常チェック

正しい換気と湿度管理のポイント

床下カビを予防する必要があるのが、適切な換気と湿度管理です。 そもそもカビは、高かつ空気の流れが滞る環境で急速に繁殖しやすい湿度の性質を持ちます。 そのため、まずは床下に湿気を取り入れない工夫が重要です。最近では高気密・高断熱を重視した住宅も多いですが、量が稀に床下に湿気がこもりやすい傾向が強いため、機械式換気システム床や下用換気扇の設置を検討する一つの方法です。

さらに、床下濃度管理には定期的な測定が効果的です。 血圧計を床下に設置するか、点検口を開けて床下濃度を測定する習慣をつけると、カビが発生しやすいレベルに達していないかを早めに観察できます。また、梅雨や台風シーズンなど外部環境の影響で湿気がこもりやすい時期は、除湿機や送風機などを積極的に活用し、床下を定期的に換気・乾燥させることが重要です。

日常でできるチェック項目

床下カビを予防するためには、大掛かりな工事や設備投資だけでなく、日々の生活の中で少しずつチェックやケアを行うことも大切です。 まずは家の周囲を定期的に見回り、地盤や敷地の排水状況を把握しておくことが大切です。また、家の外壁や基礎部分にひび割れや隙間がないかも重要なチェックポイントです。 雨水が浸透していると小さなクラックをしていると、そこから床下へ湿気や水分が流れ込み、カビの原因になる可能性があります。

室内では、洗濯機や浴室、キッチンなどの水回りを中心に観察してみましょう。 水漏れや排水の危険などがある場合、床下まで被害が起きています。 特に、洗面所やキッチンシンク下の収納スペースでは、給排水管に結露が発生していないか、パッキンに劣化や緩みがないかを確認することが大切です。起きているサインかもしれない。

施工後のアフターケアと定期点検の重要性

施工後こそが肝心!床下カビの再発を防ぐためのアフターケアと点検のポイント

再発防止のためのメンテナンス

床カビの下の問題を一度施工して解決した同様に、そのまま何もせず放置してしまっても、またカビが発生してしまう可能性は否定できません。そのため、施工後のアフターケアとして、まず床下の換気を常に良好な状態に置くこと、定期的に湿度をチェックすること、そして必要に応じて湿気対策機器(換気扇や除湿器など)を導入・調整することが挙げられます。

また、床下を清潔に置くことも非常に重要です。具体的には、定期的に床下点検口を放置して目視でゴミやほこが溜まっていないか、カビ特有の嫌な臭いが漂っていないかを確認します。さらに、施工時に使用した防カビ剤やコーティングなどの効果が少し持続するよう、施工業者の推奨するメンテナンスサイクルを守ることも大切です。 例えば、数年に一度は専門家に依頼して防カビ処理を再施工したり、効果の持続期間を過ぎたら補強策を短期間したりすることで、床下を常に健全な状態に整えることになります。

このように、定期的な清掃や点検・カビ対策機器の活用を含む総合的なメンテナンスを行うことで、床下カビの再発リスクを真剣に受け止めます。

専門家に相談するタイミング

床下カビの対策や予防に関しては、できる限り早期に取り組むことが大切ですが、自分で対処できる範囲を超えた問題が強くなった場合や、原因が特定できない場合には迷うことなく専門家に相談するのが賢明です。なったり、雨の後に床下が常にジメジメとして乾きにくいような状態が続く時は、すでに建物の基礎部分で深刻なトラブルが進行している可能性があります。

さらに、築年数が長い住宅や、過去に水漏れや浸水被害の経験がある住宅にも注意が必要です。 長い年月を経た家は、床下の木材が自然に壊れし、わずかな隙間やクラックから湿気が入り込みやすくなっています。また、リフォームや増改築を行った後に床下の構造が変わり、通気性が異常している場合も考えられます。 状況では、自分でこまめにチェックを行うだけでは限界があり、定期的に専門家の目で状態を確認してもらえるのが安心です。

専門家に相談することで、正確な原因究明はもちろん、床下の現状に合わせた最適な対策提案してもらえます。 必要な施工箇所や使用するカビ予防剤の種類、そしてアフターケアの計画など、総合的な観点からアドバイスを受けられるのは大きなメリットです。

まとめ・お問い合わせ

床下カビ対策の総仕上げ!快適な住空間を長く過ごすためのポイントとご相談方法

住まいの床下環境を快適に過ごす

床下カビ対策の最終段階として大切なのは、日々の暮らしの中で床下環境を健全に意識を持つことです。す。通気口の周囲に物や植物などを置く風通しを基礎やていないか、外壁部分に雨水が浸透しやすいクラックが発生していないか、定期的に確認するだけでも効果は大きく変わります。 梅雨時期や台風シーズンは床下に湿気がこもりやすいため、換気や除湿の対策はいつもより強化しておくと安心です。

また、水回りの設備や配管の不具合が床下へ悪いということもあります。 洗面所やキッチン周りの水漏れや結露を盛んにしていると、予期せぬ場所でカビが増殖する原因にもなりかねません。 定期的に給排水管や接続部の状態を点検し、気になる箇所があれば早めに修理や専門家への相談をしましょう。み重ねが、長期的に床下環境を清潔かつ乾燥した状態に見て、カビの温床をつくらないための秘訣です。 床下がきれいであれば、家屋全体の耐久性が向上するとともに、たまにご家族の健康を守ることにもつながります。

カビ対策に関するご相談・見積もり依頼先

床もしも下にカビがあったり、なんとなく異臭がする、床が柔らかいような不安要素がある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。そこで、MIST工法®を用いたカビ対策のスペシャリストである私たち、カビバスターズ東海にお気軽にご相談ください。

ご相談の際には、お家の築年数やこれまでのリフォーム履歴、気になる症状の詳細などをお伝えできるとスムーズです。 カビが発生しているかどうかは、目視だけでは見落としてしまう場合もありますが、現地調査を行えば原因箇所を特定しやすくなります。専門知識と豊富な経験をもつスタッフが親身に対応いたしますので、どんな細やかな不安や疑問でも遠慮せずにお試しください。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)

本社:名古屋市中川区本前田町44

東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号

フリーダイヤル 0120-147-215

----------------------------------------------------------------------