【黄砂と花粉とカビの関連】要注意!カビバスターズ東海が解説!

2025/03/29

【黄砂と花粉とカビの関連】要注意!

カビバスターズ東海が解説!

春先になると、「黄砂」や「花粉」が飛散する季節がやってきます。特に最近は気象情報でも黄砂や花粉の飛来状況が頻繁に取り上げられており、多くの方がアレルギーや目・鼻の不調などに悩まされています。しかし、ここで注意していただきたいのが「黄砂・花粉・カビ」の密接な関係です。実はこの3つはそれぞれが単独で問題を引き起こすだけでなく、複合的に作用することでカビの繁殖リスクを高めたり、健康被害を増加させたりする恐れがあるのです。

特に、黄砂や花粉が屋内に入り込み、湿度が高い状態が続くと、カビが繁殖しやすい環境が整ってしまいます。さらに、花粉や黄砂にカビの胞子が付着して飛散することもあり、アレルギー症状やぜんそく、皮膚炎などの健康リスクにもつながります。

本ブログでは、黄砂・花粉・カビの関係性について、カビの専門家であるカビバスターズ東海がわかりやすく解説し、カビの発生を防ぐための対策や注意点についてもご紹介します。これからの季節に備えて、ぜひ最後までお読みください。

目次

黄砂・花粉の飛来シーズンに要注意!

その特徴とは?

春になると毎年のように話題となる「黄砂」と「花粉」。この時期になると、目のかゆみ、くしゃみ、鼻水、肌荒れなどの症状に悩まされる方が増加します。黄砂や花粉は単なるアレルギーの原因物質というだけでなく、室内の空気環境や建物内のカビ発生に大きな影響を与える存在でもあります。

本記事では、黄砂と花粉の特徴や飛来の時期、そのメカニズムについて段階的かつ論理的に解説し、これらがカビの発生リスクとどう関係してくるのかを理解する第一歩としてお伝えします。

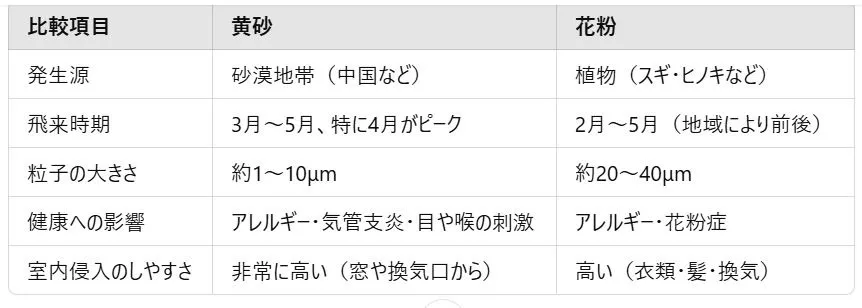

1. 黄砂とは?

黄砂は、中国大陸のゴビ砂漠や黄土高原などの乾燥地帯から舞い上がった微細な砂や土壌粒子が、偏西風によって日本を含む東アジア一帯に飛来する自然現象です。

粒子の大きさは非常に細かく、PM2.5よりも大きく、しかし肉眼では見えにくい程度の微粒子であり、大気中を長時間漂い、風に乗って数千キロメートルも移動します。黄砂の粒子は無機物だけでなく、有機物や細菌、カビの胞子などを含むこともあるため、アレルギーや呼吸器疾患の引き金になることがあります。

2. 花粉とは?

花粉は、スギやヒノキなどの植物が繁殖のために放出する微粒子です。日本では特に2月から5月にかけての春先にスギ花粉とヒノキ花粉が大量に飛散します。花粉の粒子は黄砂に比べてやや大きく、屋外では衣類や髪、皮膚に付着しやすく、窓の開閉や換気によって室内に侵入しやすいという特徴があります。

また、花粉そのものがアレルゲンとして作用するだけでなく、カビの胞子と組み合わさることで健康リスクがさらに高まるという点が見逃せません。

4. 飛来のタイミングと気象条件

黄砂・花粉ともに、風が強く乾燥している晴れた日に飛来量が多くなる傾向があります。また、気象庁などの観測データによって、飛来予測が日々発表されており、注意報や警報が出されることもあります。

黄砂のピーク:例年4月上旬〜中旬

スギ花粉のピーク:2月下旬〜3月下旬

ヒノキ花粉のピーク:3月下旬〜4月中旬

この時期は、気温上昇とともに湿度も上がり始めるため、建物内に湿気がこもりやすく、空気中に漂う黄砂や花粉がカビの栄養源や運搬手段となってしまうリスクが高まります。

5. 黄砂と花粉がカビに与える間接的影響

黄砂が持ち込む微生物や有機物が、カビの栄養源になる

花粉にカビの胞子が付着し、屋内に持ち込まれる

換気のために開けた窓から黄砂・花粉・カビが同時に侵入する

湿度が高い室内で、それらが滞留・付着して繁殖環境を形成する

つまり、黄砂や花粉が単独で飛来するのではなく、カビの胞子を“乗せて”運んでくる媒体として機能することがあるのです。

まとめ

黄砂・花粉の飛来シーズンは、単なるアレルギー対策では済まされない、室内の空気環境やカビリスクの増加にも直結する重要な時期です。特に春先は気温も湿度も上がり始めるため、カビの繁殖条件が整いやすくなるタイミングでもあります。

次回は、黄砂や花粉がどのようにカビの発生を促進するのか、実際のリスクと発生メカニズムについてさらに詳しく解説いたします。

カビの発生を未然に防ぐために、ぜひこの時期からの室内環境の管理を意識していきましょう。

カビ対策のご相談は、カビバスターズ東海にお気軽にお問い合わせください!

黄砂・花粉・カビが健康に及ぼす三つのリスク

春先になると、黄砂や花粉によるアレルギー症状に悩まされる方が多くなります。しかし、ここで見落とされがちなのが「カビ」との関係です。黄砂・花粉・カビの3つが重なる時期は、健康に対して非常に大きな負担をかける複合リスクの季節ともいえます。

それぞれが単独でも健康に悪影響を及ぼす要因ですが、同時に存在すると症状が重くなる、相乗的なリスクが高まるということをご存じでしょうか?

本記事では、黄砂・花粉・カビが人の健康に及ぼすリスクを、呼吸器・免疫系・皮膚などの観点から段階的かつ論理的に解説します。

1. 呼吸器へのリスク

まず最も注意したいのが呼吸器系への影響です。

黄砂には非常に微細な粒子(直径数μm)が含まれており、PM2.5と同様に肺の奥深くまで侵入しやすく、喘息や気管支炎、咳・息苦しさを引き起こす原因になります。

花粉は、鼻や喉の粘膜に付着することでアレルギー反応を起こし、**花粉症として知られる症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど)**を引き起こします。

カビの胞子も空気中に浮遊し、吸い込むことでアレルギー性気管支炎や喘息、過敏性肺炎などを誘発します。

この三つが同時に空気中に存在する春先は、特に呼吸器系が過敏になっている人にとっては大変危険な時期です。マスクや空気清浄機の使用だけでなく、屋内環境の湿度管理やカビ予防も重要になります。

2. 免疫系へのリスク

黄砂・花粉・カビはいずれも免疫系に影響を与える刺激物として作用します。

花粉やカビはアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)として免疫系を刺激し、体が過剰に反応して炎症やアレルギー反応を引き起こします。

黄砂は、細菌や化学物質、重金属などを含むこともあり、これが体内に侵入すると免疫バランスを崩す要因となり得ます。

免疫が過剰に反応すると、疲労感や倦怠感、微熱、集中力低下といった「なんとなく体調が悪い」と感じる不定愁訴にもつながります。特に、小さなお子様や高齢者、免疫力が低下している方にとっては、日常生活に支障をきたすレベルの症状となる場合もあります。

3. 皮膚・目・粘膜へのリスク

春になると、「目がかゆい」「肌が荒れる」といった症状を訴える方も多くなります。これもまた、黄砂・花粉・カビの複合的な刺激が原因であることが多いのです。

黄砂の粒子は、目や肌に付着すると物理的な刺激となり、目の充血やかゆみ、皮膚のかぶれや炎症を引き起こします。

花粉も同様に、目や鼻、喉の粘膜に付着してアレルギー症状や炎症反応を引き起こします。

カビは、特に皮膚に付着するとかゆみ・赤み・湿疹などの皮膚炎を発症する原因となります。また、アトピー性皮膚炎を悪化させることもあります。

これらが同時に作用することで、通常よりも強い炎症反応が生じたり、症状が長引いたりする可能性があります。

4. 室内での複合リスクに注意

黄砂や花粉は屋外だけの問題と思われがちですが、実際には換気や出入り、衣類の持ち込みなどを通じて室内に侵入してきます。そして、室内の湿度が高い場合、これらに付着したカビの胞子が繁殖するリスクが高まります。

黄砂の粒子にカビの胞子が付着しているケース

花粉の表面に微生物やカビが共生していることもある

湿度60%以上の環境では、これらが壁や天井、エアコン内部でカビ化

つまり、黄砂・花粉がカビの“運び屋”として働くこともあるという点に注意が必要です。

5. まとめ:複合リスクの時代には、包括的な対策を!

黄砂・花粉・カビは、それぞれが健康に悪影響を及ぼす物質ですが、この三つが同時に作用する春先は、健康リスクが非常に高まる時期です。特に呼吸器・免疫系・皮膚といった外的刺激に敏感な部分への影響が大きく、日常生活の質を著しく低下させる可能性があります。

そのため、単に「花粉症対策」「黄砂対策」だけでは不十分であり、カビ対策を含めた空間全体の環境管理が不可欠です。

カビバスターズ東海では、黄砂や花粉が飛散する時期のカビ対策にも対応しております。除湿機の導入、防カビ施工、室内空間の点検・改善など、複合リスクに強い住環境・作業環境づくりをサポートいたします。

健康を守るための環境対策、ぜひ一度ご相談ください。

屋内への侵入ルートとは?

知らぬ間に入り込む黄砂と花粉とカビ胞子

黄砂や花粉、そしてカビ胞子は、いずれも空気中を漂いながら人や建物の中に侵入してきます。春先になると、外に出ただけで目のかゆみやくしゃみなどのアレルギー症状が出る方も多いですが、それと同時に屋内でも体調不良やアレルギー反応が続く場合、それらの微粒子がすでに屋内に侵入している可能性が高いのです。

特に食品工場や店舗、家庭でも注意が必要なのは、「気づかないうちに」これらが屋内に入り込んでしまうという点です。本記事では、カビ胞子・花粉・黄砂がどのような経路で屋内に侵入するのか、その侵入ルートと対策について段階的かつ論理的に解説します。

1. 窓やドアの開閉時の空気流入

最も一般的な侵入経路は、「窓やドアの開閉時」です。春先は気候が穏やかで換気を目的として窓を開ける機会が増えるため、空気中に舞っている黄砂や花粉、カビ胞子がそのまま室内に流れ込むリスクが高まります。

特に、風の強い日や黄砂・花粉の飛散量が多い日は、一度の換気で多くの微粒子が侵入します。また、出入り口付近は空気の流れが強くなりやすく、玄関からの人の出入りによっても大量に持ち込まれる可能性があります。

2. 衣類・髪・荷物への付着

黄砂や花粉、カビ胞子は非常に軽くて小さな粒子であるため、外出中に衣類や髪の毛、バッグなどに付着しやすい特徴があります。これらが屋内に持ち込まれることで、室内空間に徐々に蓄積されていくのです。

また、作業着や制服、作業靴などに付着した粒子が、休憩室や更衣室、さらには食品製造エリアまで持ち込まれるケースもあり、食品への二次汚染リスクや作業員の健康リスクにもつながります。

3. 換気扇・通気口・給気口からの侵入

意外と見落とされがちなのが、換気扇・通気口・給気口からの侵入です。建物の気密性が高くなる一方で、新鮮な空気を取り込むための給気システムが必要不可欠になっています。しかしこれらの開口部にはフィルターが付いていない、もしくは目が粗いために微粒子が通過しやすいことがあります。

黄砂や花粉はもちろん、カビ胞子もこのような開口部から容易に侵入し、エアコン内部やダクト、天井裏に蓄積してしまうと目に見えない場所でカビが繁殖する原因になります。

4. 空調機器・エアコン内部の拡散

エアコンや空調機器は、室内の空気を循環させる装置ですが、同時に微粒子の拡散源にもなり得ます。一度屋内に入り込んだ黄砂や花粉、カビ胞子が、フィルターに蓄積され、エアコン稼働時に再び室内に吹き出されると、部屋中に微粒子が拡散してしまいます。

特に、フィルターや内部の清掃が不十分な場合、エアコン内部がカビの温床となり、カビ胞子を空気中にまき散らしてしまう危険性があります。

5. 結露や湿気と結びついて繁殖環境に変化

カビ胞子は、侵入してすぐに増殖するわけではありませんが、湿気の多い場所や結露が発生しやすい壁・天井・冷蔵庫の外壁などに付着すると、繁殖しやすくなります。

花粉や黄砂も、表面に微量の有機物や水分を含んでいることがあり、これがカビの栄養源になり得るのです。これにより、室内の壁や天井にカビが発生・定着する原因となります。

6. 対策は「侵入させない」と「定着させない」の両方が重要

これらのリスクを抑えるためには、以下のような対策が有効です:

窓やドアの開閉は飛散量の少ない時間帯に限定し、網戸や防塵フィルターを活用する

外出から戻った際は衣類のはたき、玄関先でのブラッシングを習慣化する

空気清浄機の設置、換気口・給気口に高性能フィルターを装着する

エアコンの定期清掃と防カビ処理を行う

室内の湿度を50~60%以下に保ち、カビが定着しにくい環境をつくる

7. まとめ

黄砂・花粉・カビ胞子は、**知らぬ間にあらゆるルートから屋内に侵入してきます。**それは窓や換気口だけでなく、私たちの衣類や髪の毛、設備内部を通じて静かに広がり、やがて健康リスクや衛生リスクを引き起こす存在になります。

そのため、侵入を防ぐ工夫と、侵入した後の対処(湿度管理・空調清掃・防カビ対策)をセットで行うことが非常に重要です。

カビバスターズ東海では、これらの侵入ルートを踏まえたカビ対策の診断・除去・再発防止施工に対応しております。空調・除湿・室内空間の改善まで含めたトータルサポートが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

換気と空気清浄機だけでは不十分?

湿度管理の重要性

春先になると、黄砂や花粉の飛散によって空気が汚れやすくなり、室内の環境にも大きな影響を及ぼします。こうした外的要因から室内の空気環境を守るために、「換気」や「空気清浄機」の活用がよく推奨されます。しかし、実際にはそれだけでは不十分であり、もうひとつ重要な要素が“湿度管理”です。

特にカビ対策という観点では、**空気を入れ替えるだけ、あるいは空気中の粒子を除去するだけでは、根本的な問題の解決にはつながりません。**湿度のコントロールこそが、カビの発生を抑えるカギを握っているのです。

本記事では、「なぜ換気や空気清浄機だけでは不十分なのか?」という疑問に対し、段階的かつ論理的に「湿度管理の重要性」について詳しく解説します。

1. 換気と空気清浄機の役割とは?

まずはそれぞれの機能について整理しておきましょう。

換気:室内の空気を外に出し、新鮮な空気を取り入れることで、二酸化炭素や臭気、空気中の浮遊物を排出する役割があります。

空気清浄機:HEPAフィルターやイオン放出などの技術により、空気中の花粉や黄砂、ホコリ、ウイルスなどを取り除くための機器です。

どちらも黄砂・花粉対策としては有効な手段ですが、“湿気”という要素に対しては直接的な効果は期待できません。

2. 湿度が高い環境がなぜ危険なのか?

カビが発生・繁殖するためには、次の3つの条件が揃うことが必要です。

温度(5℃〜35℃、特に20℃〜30℃)

湿度(60%以上)

栄養源(ホコリや皮脂、食品残渣など)

この中でも**最もコントロールしやすく、かつ効果的な対策が「湿度の管理」**です。湿度が60%を超えると、カビは活発に繁殖を始めます。逆に、湿度を50%以下に保つことができれば、カビの発生リスクは大幅に低下します。

換気や空気清浄機だけではこの湿度をコントロールすることはできないため、湿度管理が不可欠なのです。

3. 換気によって湿度が上昇することもある

「換気をしていれば湿気も逃げるのでは?」と思われがちですが、外気の湿度が高い場合には逆効果になることもあります。春先や梅雨前は意外と空気中の湿度が高く、外気をそのまま取り込むことで室内の湿度が上昇するケースも少なくありません。

また、冷蔵庫や冷凍庫の周辺、配管まわりなど温度差が大きい場所では、換気によって温かい湿気が入り込むことで結露が発生し、逆に湿度環境が悪化することもあります。

4. 空気清浄機では“湿度”はコントロールできない

空気清浄機はあくまで空気中の粒子(花粉・黄砂・ホコリ・ウイルスなど)を除去する機器です。除湿機能が付いたモデルも一部ありますが、多くは住宅向けで、広い空間や工場・事業所には力不足であることが多いのが実情です。

つまり、カビの根本的な発生原因となる“湿度”への対策は、空気清浄機では不十分なのです。

5. 湿度管理のために必要な対策とは?

本格的に湿度を管理するには、以下のような対策が有効です:

業務用除湿機の導入:広い空間や天井裏などに対応できるパワフルな除湿機を設置することで、常に適正湿度(50%前後)を維持できます。

湿度センサーの活用:リアルタイムで湿度をモニタリングし、数値で管理することで適切なタイミングで換気や除湿が可能になります。

断熱・結露対策:冷蔵・冷凍設備や窓周辺の結露を防止するための断熱施工も湿度管理の一環です。

6. まとめ:空気対策は“湿度”を含めて考えることが重要

花粉・黄砂・カビが飛び交う春先の空気環境対策として、換気と空気清浄機は重要な役割を果たしますが、それだけではカビの発生を防ぐには不十分です。カビの根本原因である湿度を適切に管理することが、真の意味でのカビ対策に繋がります。

カビバスターズ東海では、MIST工法Ⓡによるカビ除去はもちろん、業務用除湿機の設置や湿度管理のご提案、建物全体の調湿設計までトータルでサポートしております。食品工場や店舗、ご家庭でも湿度に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。健康で快適な空間づくりを、私たちがしっかりサポートいたします。

カビの発生を防ぐための室内環境の整え方

カビは一度発生すると建材や機器の劣化を招くだけでなく、アレルギーや呼吸器疾患など健康への悪影響も引き起こします。特に春先は、黄砂や花粉の飛来、気温と湿度の上昇が重なり、カビの発生にとって好条件が揃いやすい季節です。この時期にカビを防ぐには、“室内環境の整備”が重要なカギになります。

本記事では、カビの発生を未然に防ぐために知っておくべき、室内環境の具体的な整え方について段階的かつ論理的に解説いたします。

1. 室内の湿度をコントロールする

カビの発生に最も影響を与えるのが「湿度」です。湿度が60%を超えると、カビは急速に繁殖しはじめ、逆に50%以下であればカビの発育は大きく抑えられます。よって、湿度を常に50%前後に維持することがカビ予防の基本です。

有効な湿度対策:

業務用除湿機の設置(天井裏や倉庫など高湿度空間に有効)

湿度センサーでのリアルタイム監視

室内換気と除湿のバランス調整

結露しやすい場所の断熱・防露施工

とくにウォークイン冷蔵庫や冷凍庫の周辺は、温度差により結露が発生しやすく湿度が高くなるため、重点的な湿度管理が求められます。

2. 空気の流れを良くする

空気の流れが滞っている場所は、湿度がこもり、ホコリや花粉・カビ胞子が蓄積されやすくなります。特に家具の裏、天井裏、収納庫、機械まわりなどは「デッドスペース」になりがちで、カビの発生源となることが多くあります。

空気循環のための工夫:

室内にサーキュレーターや送風機を設置し、空気を動かす

家具・設備は壁から少し離して設置し、通気性を確保

天井裏・床下など見えない場所の換気機能を強化

空調機器のフィルター清掃を定期的に行う

これにより、カビの胞子が滞留しづらくなり、環境が安定します。

3. 清潔を保ち、栄養源を断つ

カビは「湿気」と「栄養源」が揃うことで発生・繁殖します。カビの栄養源になるのは、ホコリ・皮脂・食材カス・花粉・黄砂などの有機物です。これらを除去するための定期的な清掃と衛生管理が不可欠です。

清掃のポイント:

壁・床・天井の定期的な拭き掃除(消毒を含む)

冷蔵庫裏や配管まわりなどの死角の清掃を怠らない

エアコン・換気扇の内部清掃(フィルターと吹出口)

湿気がこもりやすい箇所には防カビ処理済みの素材を使用

また、防カビ剤やコーティング処理を施工することで、有機物が付着してもカビの定着を防ぐ効果が得られます。

4. 結露対策を行う

温度差がある環境では、壁や天井、ガラス面などに結露が発生しやすくなります。この結露が長時間残ることで、カビの発生源となるのです。特に冷蔵庫の外壁や配管付近は注意が必要です。

結露対策として:

断熱材の設置や防露塗装の施工

結露しやすい面に吸湿材や吸水シートを配置

周囲に除湿機や送風機を設置し、空気を動かす

結露を放置せず、毎日のチェックと拭き取りを習慣化することも大切です。

5. カビ発生箇所の早期発見と専門業者の活用

見えない場所で発生してしまったカビは、表面上きれいに見えても建材内部まで根を張っているケースが多く、市販の薬剤や清掃では除去しきれないこともあります。

カビバスターズ東海では、目視確認だけでなく、菌検査・湿度測定などの調査を行い、発生状況に応じたMIST工法Ⓡによる徹底除去と防カビ施工を実施しています。また、天井裏や設備内に除湿機を設置する工事も内装施工チームと連携して対応可能です。

6. まとめ

カビを防ぐためには、湿度を抑える・空気を動かす・清掃を徹底する・結露を防ぐといった多角的な環境整備が必要です。単に表面をきれいにするのではなく、カビが生育できない環境を構築することが根本対策になります。

カビバスターズ東海では、建物の構造や用途に応じた最適な室内環境の整備プランをご提案し、除去から予防、保守点検までトータルでサポートしております。食品工場・スーパーマーケット・オフィス・住宅など、あらゆる施設のカビ対策に対応可能です。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。清潔で安全な空間づくりを、私たちが全力でお手伝いいたします。

カビバスターズ東海のMIST工法とは?

カビは建物や健康に深刻な影響を及ぼす厄介な存在です。そのため、効果的かつ安全なカビ除去方法が求められています。カビバスターズ東海が採用している「MIST工法」は、カビバスターズが開発したカビ取り技術であり、素材を傷めず、環境や人体にも優しいとされています。

本記事では、MIST工法の特徴やメリットについて、段階的かつ論理的に解説いたします。

1. MIST工法の概要

MIST工法は、素材が持つ特性を考慮し調整した独自開発の専用剤を使用し、分解されたカビと汚れを洗い流す方法です。こする必要がないので、素材を傷つけることがありません。

2. 素材を傷めない独自の技術

MIST工法では、対象素材に合わせた水素イオン濃度の専用剤を使用するため、素材にやさしく傷めません。歴史的建造物など、価値の高い素材の復元にも適しています。

3. 人体と環境への安全性

MIST専用除カビ剤は、工業排水試験などの各試験においても安全性が確認されています。小さなお子様や高齢者の方々が利用される施設でも安心して施工できます。

4. 抗菌持続性の高さ

MIST工法では、霧状の除カビ専用剤が素材の深くにまで浸透し、カビを根こそぎ取り除きます。そのうえで、仕上げとして防カビ剤による予防処理を実施します。これにより、除菌後の持続性が長いのもMIST工法の特徴です。

5. 施工実績と適用範囲

MIST工法は、浴室などの水まわりや神社仏閣・工場など、場所を問わずどこでも施工可能です。

6. まとめ

カビバスターズ東海が採用するMIST工法は、素材を傷めず、環境や人体にも配慮されたカビ取り技術です。高い抗菌持続性と幅広い適用範囲を持ち、さまざまな施設や建物でのカビ問題に対応しています。カビの発生や再発でお困りの際は、ぜひカビバスターズ東海までご相談ください。

カビバスターズ東海は東海エリアだけでなく

東京支店で関東エリアも対応します!

カビの問題は、住宅や店舗、食品工場、倉庫、スーパーマーケットなど、さまざまな施設で発生します。特に湿度が高い日本の気候においては、カビの発生リスクは全国どこでもあり得る深刻な課題です。私たちカビバスターズ東海は、長年にわたり東海エリアで多くのカビ除去・防カビ対策の実績を重ねてまいりましたが、現在では東京支店を拠点として関東エリアにも対応エリアを拡大しております。

「カビで困っているけれど、東海地方だけが対応エリアではないのか?」「関東でも対応してもらえるのか?」というお声にお応えし、東京支店を開設することで、関東のお客様にも迅速かつ専門的なカビ対策を提供できる体制を整えました。

1. 東京支店の対応エリアとは?

カビバスターズ東海 東京支店では、以下のエリアを中心に対応しております:

東京都全域(23区および市部)

神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市など)

千葉県(千葉市・船橋市・市川市・松戸市など)

埼玉県(さいたま市・川口市・越谷市・所沢市など)

その他、茨城県・栃木県・群馬県など関東全域にも順次対応

上記地域において、現地調査から施工、アフター点検まで一貫して対応可能です。

2. 東海で培った技術力と施工品質をそのまま関東へ

カビバスターズ東海の強みは、グループ会社「株式会社東海装美」の内装施工技術を活かしながら、MIST工法Ⓡによる高精度なカビ除去と防カビ施工を行っている点です。東京支店においても、東海エリアと同様の教育・技術研修を受けた専門スタッフが常駐しており、現地の状況に合わせた最適な施工を提供しています。

また、東海エリアで実績を積んだ食品工場・酒蔵・医療施設・教育施設などへの施工ノウハウも関東エリアでそのまま活かすことができるため、より信頼性の高いカビ対策を実現します。

3. 関東の特性に合わせたカビ対策が可能

関東エリアは、東京湾沿いの湿気の多いエリアや、住宅密集地での通気不良、地下構造物やマンションの共用部など、地域特有のカビのリスクが多く存在します。カビバスターズ東海では、関東特有の建物構造や気候条件も加味したうえで、

結露の多い壁面・天井の除去施工

地下室・床下の除湿・防カビ対策

換気設備と連携した再発防止設計

など、現場に即したカビ対策を丁寧にご提案いたします。

4. 現地調査・見積もり無料で迅速対応!

東京支店では、関東のお客様に向けて現地調査・お見積りを無料で実施中です。カビの原因や発生状況は一つひとつ異なるため、まずは現地を確認し、

カビの種類の特定

建物や設備の状態チェック

湿度測定・結露状況確認

再発リスクの分析

といった工程を経て、最適な除去方法と防カビ対策をわかりやすくご説明いたします。

5. まとめ:関東エリアでも“安心・高品質”のカビ対策を

これまで東海エリアで高い評価をいただいてきたカビバスターズ東海は、東京支店の開設により、関東エリアのお客様にも同じ品質・スピード・安心感を提供できるようになりました。

カビでお困りの皆さま、黄砂や花粉、湿度上昇でカビの心配があるこの季節、関東エリアでもお気軽にご相談ください。

食品工場、スーパーマーケット、飲食店、戸建て住宅、集合住宅、医療・介護施設など、さまざまな施設のカビの除去・予防・湿度管理をトータルでサポートいたします。

「カビを根本から解決したい」その想いに、私たちがしっかりお応えいたします。

どうぞお気軽に、カビバスターズ東海 東京支店までご連絡ください。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)

本社:名古屋市中川区本前田町44

東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号

フリーダイヤル 0120-147-215

----------------------------------------------------------------------