MIST工法®カビバスターズ東海が伝授!新築引渡し前に必ず押さえたい床下カビ対策8選

2025/02/23

MIST工法®カビバスターズ東海が伝授!新築引渡し前に必ず押さえたい床下カビ対策8選

負圧と湿気が原因のカビ被害をゼロに!ビルダー様向け、床下から始める新築カビ防止の重要ポイント

はじめまして、MIST工法®カビバスターズ東海の樅山です。私たちは、建物に発生するカビや細菌の問題を解決し、健康的で快適な住環境を保つためのサービスを提供しています。近年、新築物件の引渡し前にカビが発生してしまい、お施主様とのトラブルに発展するケースを耳にする機会が増えました。特に、床下の湿気や換気不足、負圧状態など、施工過程で見落とされがちな要因によってカビ被害が起きやすいのです。建築段階からしっかりと対策しておくことは、ビルダー様の評判を守ると同時に、お施主様に長く愛される住まいを提供するために不可欠な取り組みといえます。

私たちが推奨している「MIST工法®」は、カビや雑菌を科学的に分析・除去するだけでなく、その後の発生を抑制する施工方法です。新築だけでなく、リフォームやリノベーションの現場でも多くの成果をあげてきました。しかし、最も大切なのは、カビが生える前に適切な予防策を講じること。基礎となる湿気対策や十分な乾燥期間の確保、設備まわりの漏水チェックや換気設備の点検など、いくつかのポイントを押さえるだけでも、カビのリスクは大幅に低減できます。

このブログでは、新築引渡し前にビルダー様にぜひ確認していただきたい、床下カビを防ぐための8つのチェックポイントをご紹介します。施工後に生じるクレームを未然に防ぐだけでなく、お施主様にとっても安心安全な住まいをお引き渡しいただけるよう、ぜひ自社の施工プロセスにお役立てください。私たちカビバスターズ東海は、家づくりに携わる皆様と力を合わせて「カビゼロ住宅」を増やしていきたいと願っています。それでは、具体的なチェックポイントを順に見ていきましょう。

目次

新築引渡し前にカビが発生するリスクとは?

高温多湿の日本だからこそ、施工中から徹底した対策が必要!見逃しがちな新築カビの潜むリスクを解説

床下や壁内が湿気を帯びる原因

新築工事では、床下や壁内の湿度管理が不十分なまま工事が進んでしまい、引渡し前にもかかわらずカビが発生する事例が少なくありません。こうしたトラブルを引き起こす要因のひとつは、日本の気候特有の高温多湿に加えて、十分に乾燥していない構造材や断熱材を使用するケースがある点にあります。特に梅雨や夏場は外気中の湿度が高く、建物内部と外気との温度差によって結露が発生しやすくなるため、床下や壁内に湿気がこもりがちです。さらに、基礎や外壁の防水処理が不十分であったり、雨水の排水計画が適切に行われていなかったりすると、地盤から上がってくる水蒸気が床下へ侵入しやすく、乾燥しにくい環境を助長します。

また、施工段階で長雨が続いたときに十分な養生が施されないまま木材を放置すると、材料が過度に水分を含んだ状態で内装工事に進んでしまうことがあります。木材や石膏ボードなどが湿ったまま密閉空間に取り込まれると、カビにとって理想的な温度と湿度が保たれやすくなるため、完成後すぐにカビが発生してしまうリスクが高まるのです。さらに、壁内に配管・配線が複雑に通されている場合、空気の流れが滞り、わずかな隙間にたまった湿気が抜けにくい環境を生み出します。こうした複合的な要因が重なると、新築であっても床下や壁内にカビが発生しやすくなってしまうのです。

基礎パッキン工法や床下換気口が適切に設計・施工されていない場合も要注意です。床下の通気が十分に確保されていないと地盤からの湿気がこもり、土台や大引きなどの木部が常に高い湿度にさらされることになります。こうした状態が長期化すると、カビの発生だけでなく、シロアリ被害の誘発にもつながります。結局、新築引渡し前であっても、施工中から“どれだけしっかり湿気対策をしたか”がカビの発生リスクを大きく左右するのです。

負圧や換気不足が引き起こすトラブル

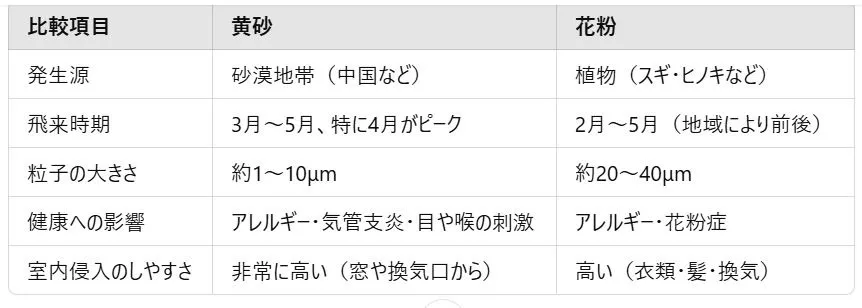

高気密・高断熱化が進む昨今の新築住宅では、室内外の圧力差が大きくなり、建物内部が負圧状態に陥りやすいという課題があります。負圧とは、屋内の気圧が屋外よりも低くなる現象で、この状態が続くと、外気だけでなく床下の湿った空気や土壌由来の水分が建物内に吸い込まれやすくなります。とりわけ、床下に生じた湿気やカビの胞子が室内に侵入するリスクが高まり、住環境を脅かす要因となるのです。壁内においても同様に空気の流れが乱れ、断熱材の裏側や構造材の表面に結露を発生させることがあります。

さらに、換気不足が続くと屋内の湿度を十分に排出できないため、建物内部のあらゆる場所で湿気が滞留しやすくなります。施工直後の家では、コンクリートや木材などの建材自体が多くの水分を含んでおり、それらが乾ききる前に内装が仕上げられることも少なくありません。こうした状況下で24時間換気システムが適切に稼働していない、あるいは強制排気ファンの配置に偏りがあるなどの問題があると、湿気の排出が追いつかないまま密閉空間になり、床下や壁内、天井裏などに高湿度状態が維持されることになります。

また、施工スケジュールが厳しい現場では、十分な乾燥期間を確保しないまま作業を進めざるを得ないケースもあります。雨天が続いた場合や、湿度の高い時期にやむを得ず作業を行うと、構造材や断熱材が乾燥しきる前に内装材で覆われてしまい、後からいくら換気をしても湿気を抜くのが難しくなってしまいます。結果として、完成から間もなくカビが広範囲に発生したり、カビ臭が室内に漂ったりして、お施主様との間で深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。負圧と換気不足の組み合わせは、新築物件においてカビを誘発する大きなリスク要因であり、施工初期段階からの十分な予防・管理が不可欠です。

放置するとどうなる?カビトラブルの深刻化

新築段階で発生したカビを見過ごしたり、「まだ目立たないから大丈夫」と放置したりすると、その後の深刻なトラブルを招く可能性が大きくなります。まず、カビは繁殖の過程で胞子やカビ臭の原因となる揮発性有機化合物を放出するため、室内の空気環境が悪化し、アレルギー症状や喘息、鼻炎などの健康被害を引き起こすリスクを高めます。せっかくの新築でありながら、入居後に住む方々が不快感や体調不良を訴えるようになると、ビルダーに対するクレームや補修工事の要請が急増し、大きなコストがかかる事態へと発展しかねません。

さらに、カビの繁殖が進むと木材や合板などの建材が腐朽菌によって蝕まれる恐れがあります。床下の大引きや土台などの重要な構造材にまで影響が及ぶと、建物全体の耐久性が損なわれ、最悪の場合、耐震性能にも悪影響をもたらします。また、カビの温床となった部分にはシロアリが発生しやすい環境が整ってしまうことも見逃せません。シロアリによる被害が拡大すれば、躯体の交換が必要になったり、床の張り替えなど大掛かりなリフォームを強いられたりと、多額の修繕費用がかかる可能性が高まります。

そして、カビの初期発生が目立たない場合でも、壁内や床下といった目視できない箇所で静かに広がっているケースは珍しくありません。表面上はきれいに見えていても、長期間放置するうちに内部で大きく繁殖し、気づいた時には撤去や修繕に膨大な手間と費用を要するという事態に陥るのです。カビは一度深刻化してしまうと、根本から対策を講じるには大がかりな工事が必要となり、お施主様の暮らしにも大きな負担をかけます。したがって、新築引渡し前の段階でのカビ発生は絶対に放置せず、早期発見・早期対応を徹底することが、長期的に見てもビルダー自身の信頼とお施主様の満足度を守るうえで欠かせないポイントなのです。

床下のカビを防ぐ8つのチェックポイント

万全の床下カビ対策でお施主様に安心を提供!チェックすべき8つの項目を徹底解説

1. 基礎・土台部の防水・防湿施工と点検

新築住宅において最初に気を配るべきなのが、基礎や土台部の防水・防湿施工です。基礎がコンクリート打設後に十分乾燥していない状態で次の工程に進んでしまうと、土台に接する部分や立ち上がりの内側に微細な隙間が生じ、そこから湿気がじわじわと侵入してしまいます。さらに、地盤から立ち上がってくる水蒸気を適切に遮断できない場合、床下に長期間湿気が滞留し、カビが発生しやすい環境を作ってしまうのです。

こうしたリスクを最小限に抑えるには、まずはコンクリートの充分な養生期間を確保し、基礎内部が確実に乾燥しているか確認することが重要です。そのうえで、防水シートや防湿シートなどの敷設状態をしっかり点検し、接合部に隙間がないか、破れがないかを細かくチェックします。また、土台を載せる際にパッキン工法を採用している場合でも、パッキン材の劣化やずれがないかを施工段階からこまめに確認しておくことが肝心です。基礎と土台の接合部に湿気がたまりやすい隙間があると、そこからカビの胞子が繁殖し始め、わずかな空気の流れで室内や壁内にまで影響を及ぼすおそれがあります。

さらに、外周部の立ち上がりだけでなく、配管を通すスリーブ周りや防蟻処理を行った箇所などもチェックを怠らないようにしましょう。スリーブが適切に処理されていなければ、そこが雨水や湿気の侵入口となる可能性があります。新築の引渡し前にこれらの点検をしっかり実施し、防水・防湿施工に不備がないかを確認することが、後々の床下カビ対策やメンテナンスコスト低減にも大きく寄与します。丁寧な初期施工こそが、長期にわたる住まいの健康とビルダーの信頼を守る鍵になるのです。

2. 木材含水率の測定と適切な乾燥管理

木造住宅の構造材や土台、大引きなどに使用される木材は、含水率の管理が適切でないとカビの大きな温床となり得ます。新築工事では、製材所から出荷された時点で一定の乾燥処理が施されている場合が多いものの、実際には施工現場での保管状況や気象条件によって、木材が再び水分を吸ってしまうことがあります。特に梅雨や台風シーズンなど雨天が続く期間中は、構造材が濡れたまま放置されるリスクが高まり、乾燥が不十分なまま建て方や内部造作に進んでしまうケースが珍しくありません。

こうした事態を防ぐためには、施工中に含水率計を用いて木材の水分量を定期的に測定することが欠かせません。一般的には含水率が20%以下であればカビの発生リスクは低減するとされていますが、長雨や極端な高湿度環境が続く場合には、更なる慎重な管理が求められます。含水率が高いまま内装工程に進むと、壁内や床下に閉じ込められた水分が抜けきらず、引渡し後の時期にカビを大繁殖させる原因となってしまうからです。

また、適切な乾燥管理を行うには、構造材を直射日光や雨水からしっかり守り、部材同士の間隔を十分に取りつつ通気を確保するための仮設置が大切です。雨天が予想される時期には、養生シートやシートテントを活用して濡れにくいよう対策を施し、空気の循環も確保します。もし施工スケジュールの都合で木材の乾燥が十分に行えない状況であれば、除湿機や送風機を使用して強制的に湿気を排出する方法も有効です。含水率の測定とこまめなチェックを習慣化することで、ビルダー側は「後からカビが発生してしまった」というクレームを防ぐことができ、お施主様にも安心感を提供できるのです。

3. 施工中の雨水・結露対策(養生)の徹底

新築工事の現場では、天候によって施工スケジュールが左右されることが珍しくありません。特に雨天が続く環境下では、床下や壁内に水分が侵入しやすくなるため、カビの発生リスクを劇的に高めてしまいます。そこで重要なのが、施工中における雨水・結露対策、いわゆる「養生」の徹底です。具体的には、構造材が露出している期間中、雨よけのシートを適切にかける、床面にビニールシートを敷く、開口部にカバーを施すなどの基本的な対策が挙げられます。

しかし、単に養生シートを被せるだけでは、強風や横殴りの雨でシートがめくれたり、隙間から雨水が吹き込んだりする恐れがあります。確実にシートを固定する工夫や、雨水がたまらず排水できるように傾斜を付けるなど、施工現場ならではの細かい配慮が欠かせません。基礎部や外壁面はもちろんのこと、開口部から内部に直接水分が入らないように丁寧な点検を行い、確実に雨仕舞を整えることが大切です。

また、湿度の高い時期には結露も大きな問題となります。建物内部と外気の温度差が大きいと、表面温度が下がった部材に水滴がつきやすくなり、そのまま乾燥しないでいるとカビ発生の原因となります。これを避けるには、施工現場全体の換気を促進し、湿度が高くなりすぎないよう管理することが必要です。特に、コンクリート打設後の水分蒸発や、内装段階でのパテ・クロス糊などの湿度上昇にも注意を払う必要があります。養生と同時に、サーキュレーターや換気扇を駆使して室内環境を適度に循環させ、結露が起きづらい環境づくりを徹底しましょう。これらの細かな対策の積み重ねが、カビを未然に防ぎ、完成後のクオリティを維持する大きなポイントとなります。

4. 床下換気の計画・施工と強制換気の活用

床下は建物の構造上、湿気がたまりやすい空間です。基礎の高さや周囲の地盤環境によっても左右されますが、日本の気候条件では、基本的に床下にしっかりと換気計画を設けることが不可欠となります。従来から存在する床下換気口を利用する工法だけでなく、近年では基礎パッキン工法や通気が取りやすい断熱材の活用など、多彩な手法が研究されています。いずれにしても、外気を効果的に取り入れ、床下にこもった湿気をスムーズに排出できるかどうかが、カビ発生を防ぐカギとなるのです。

しかし、単に自然換気だけに頼るのでは不十分なケースもあります。特に梅雨や夏場のように外気自体の湿度が高い時期には、換気口を開けっぱなしにしても床下の湿度が下がらないことがあります。むしろ高湿度の空気を床下へ取り込む結果となり、カビのリスクが増す可能性さえあるのです。そこで有効なのが、床下に送風機や排気ファンを設置して強制的に換気を行う方法です。作業環境やタイミングにもよりますが、施工中の段階で強制換気を導入しておけば、雨天続きの時期でも床下の湿気を効率よく排出しやすくなり、新築引渡し前のカビ発生リスクを大幅に軽減できます。

さらに、換気扇や送風機を使用する場合は、その配置や風の流れを考慮したうえで設置することが肝心です。むやみにファンを回すだけでは、十分に空気が循環しなかったり、逆に外気を取り込むだけで湿気を増やす結果となる場合もあります。また、土台や大引きなどの木材表面へ効率的に風が当たるよう、配置やダクトの取り回しに配慮しなければなりません。適切な床下換気の計画と施工は、床下の健康を守ると同時に、お施主様の住環境を長く良好に保ち続けるために欠かせない要素です。

5. 配管・水回り設備のリーク(漏水)検査

水回りの配管や設備からの漏水は、床下カビの大きな原因のひとつです。ほんのわずかな水漏れでも、長期間続けば床下の湿度を著しく高め、カビを育む格好の環境を作り出してしまいます。しかも、配管の接合部や隠蔽部分の漏水は、引き渡し前の目視検査だけでは発見が難しいことも多く、完成後にお施主様から「カビ臭い」「床下が湿っている」などのクレームが入るケースも少なくありません。

このようなトラブルを回避するには、新築工事の段階で給水・排水配管に水圧テストや漏水試験をしっかり行い、接合部に問題がないかを確かめることが重要です。特にシール材の塗布量や塩ビ管、ポリブテン管などの規格サイズが正しく合致しているか、継手部分の締め付けが均一かどうかなど、細部のチェックを入念に行う必要があります。また、キッチンや浴室、洗面所といった水回り設備の取り付け時に、シールや防水パッキンが正しい位置に確実にはめ込まれているかも確認します。万一、取り付け作業が不十分だと、そこからゆるやかに漏れ出す水分が床下にたまり続ける恐れがあるのです。

完成直前には実際に水を流してみて、排水の様子や接合部からの水漏れがないかを最終確認することも効果的です。排水勾配の不具合によって水が逆流したり、いつまでもパイプ内に残留してしまったりすると、そこが腐食やカビの温床になります。また、床下点検口から配管が見える場合には、懐中電灯を使って床下の湿り具合や水滴、カビ臭などに異常がないかを定期的にチェックする習慣をつけるとよいでしょう。配管や設備まわりのリーク検査を徹底することは、お施主様の信頼を確保するうえでも極めて重要なステップです。

6. 内装仕上げ前の十分な乾燥期間の確保

新築工事では、基礎から上棟、そして内装にいたるまで複数の工程を経て建物が完成しますが、特に見落とされがちなのが「乾燥期間」の確保です。床下や壁内の湿気対策を万全にしていても、構造材や下地材がしっかり乾いていない状態で仕上げに入ってしまうと、完成後に内部で結露やカビが発生しやすい環境を作ってしまうことになります。日本の気候条件では、季節によって湿度が大きく変化するため、工期を優先して乾燥不足のまま急いで作業を進めると、思わぬトラブルにつながりかねません。

特にコンクリート基礎やモルタル下地などは、水分を多く含んでいるため、表面が乾いたように見えても内部にはまだ水分が残っていることがよくあります。建物内部の湿度を正確に把握するには、温湿度計や含水率計を使用し、一定の基準を下回るまでは次の工程へ進まないよう管理することが理想的です。また、梅雨や夏場であっても天候が良い日は窓を開け、サーキュレーターや送風機を活用しながら内部の空気を循環させ、乾燥を早める取り組みが求められます。

乾燥期間を十分に確保しないまま石膏ボードやクロスを貼ってしまうと、壁や天井の裏側に湿気が閉じ込められ、短期間でもカビが広がる温床になる危険があります。さらに、床下へも湿気が移動し、土台や大引きへの悪影響が懸念されます。こうしたトラブルは、お施主様からのクレームだけでなく、後々のリフォーム費用や補修工事の負担を増やす原因にもなります。結局のところ、新築の品質と信頼性を高めるためには、工期を少しでも短縮するよりも、必要な乾燥期間をしっかりと確保して万全の状態で次の工程へ移ることが最良の方法なのです。

7. 引き渡し直前の室内・床下湿度チェック

新築工事の最終段階では、仕上げや設備の取り付けが完了し、建物の外観や内観がほぼ完成形となります。しかし、このタイミングで見落とされがちなのが「室内・床下の最終的な湿度チェック」です。引き渡し直前にしっかりと湿度を測定し、問題があれば迅速に換気や乾燥対策を施すことが、長期的なカビ被害を防ぐ上で非常に重要となります。なぜなら、工期の過密化や季節的な要因で、施工途中の水分が十分に抜けきらないまま引き渡される事例が少なくないからです。

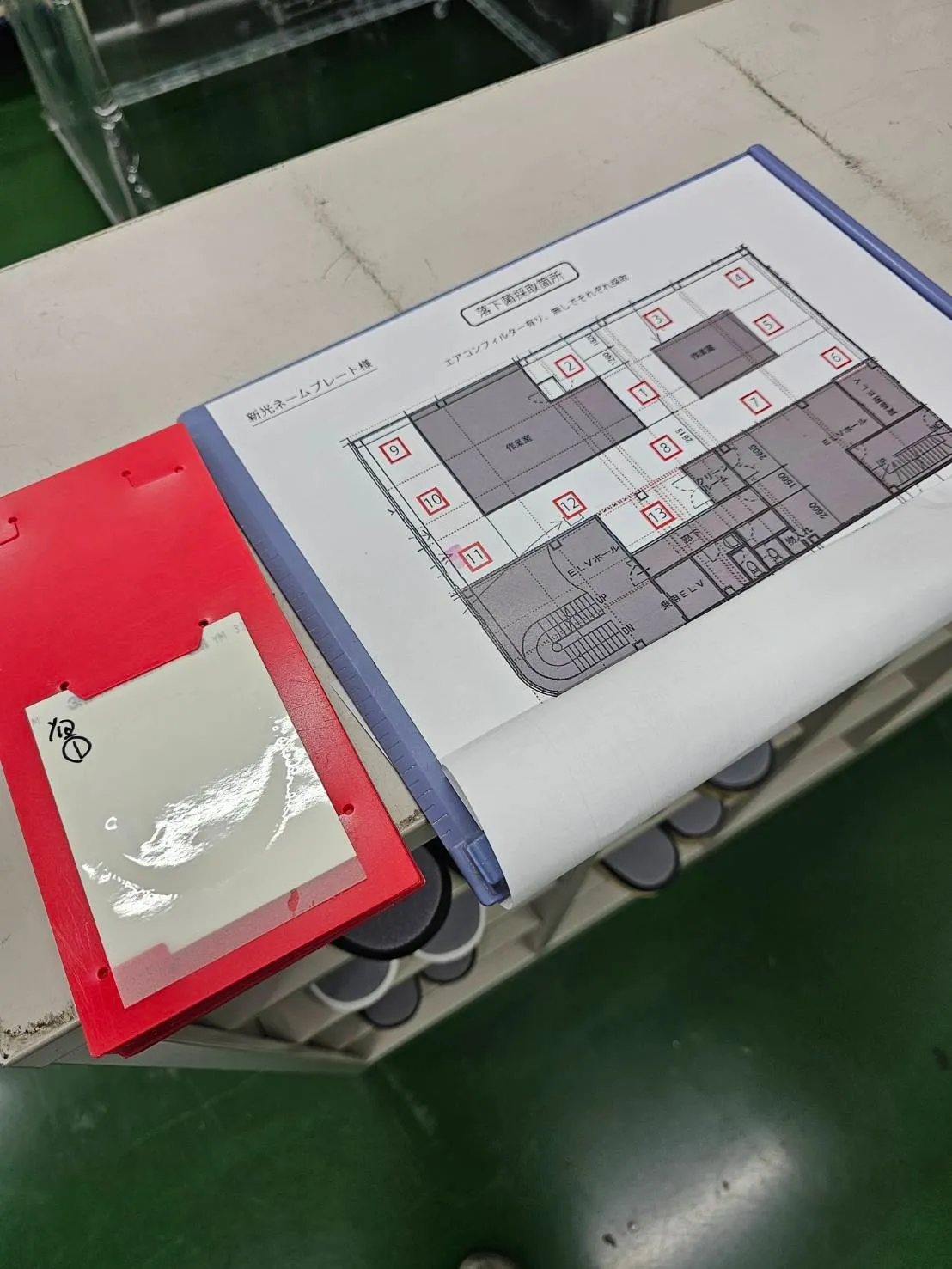

具体的には、床下点検口を開けて温湿度計を挿入し、木材や断熱材の表面に結露がないか、あるいはカビ特有の臭いがしないかを検査します。同時に、室内各部屋も含水率計や温湿度計を使ってチェックし、異常に高い湿度が維持されていないかを確認しましょう。もし水回り周辺で湿度が高い場合は、配管漏れやシーリング不良の可能性を疑う必要があります。点検で少しでも不安要素があれば、引き渡し前に対処しておくことで、お施主様の満足度と安心感を大きく高めることができます。

また、引き渡し直前は清掃や美装など外観を整える作業が優先されやすい時期でもありますが、最後の仕上げとして床下や壁内の湿度測定を組み込むことを習慣化すれば、施工クオリティの向上につながります。換気扇や除湿器を短期間でも稼働させるだけで、ある程度湿度を下げられるケースもあるため、トラブルが発生してから対処するよりはるかに手軽かつ低コストで済みます。最終確認を徹底し、引き渡し後のお施主様からのクレームを未然に防ぐことが、プロのビルダーとしての信頼をさらに高めるポイントとなるでしょう。

8. お施主様への換気指導・アフターケア説明

新築物件を引き渡した後も、適切な換気や湿度管理が行われないと、床下や壁内でカビが発生するリスクは依然として残ります。実際に、お施主様が日常生活でどのように換気を行い、どれだけ注意深く水回りや室内の湿気をコントロールするかは、長期的な住まいの健康を左右する大きな要素です。そこで、ビルダー側は引き渡しの際、24時間換気システムの操作方法や、エアコン・除湿器の適切な使い方を丁寧に説明することが欠かせません。

まず、建物の気密・断熱性能が高いほど、室内にこもる湿気が外へ逃げにくいという性質を理解していただく必要があります。特に梅雨や夏場など外気湿度が高い時期には、窓を開ければ換気ができるという単純な話ではなく、エアコンのドライ機能や除湿器の活用が効果的であることを伝えましょう。また、長期不在や旅行で家を空ける場合は、完全に換気を止めないようにするなど、生活スタイルに応じたアドバイスを行うとお施主様にとって非常に助けになります。

さらに、アフターケアの重要性も強調するべきポイントです。引き渡し後は、定期的に床下点検口を開け、カビ臭や湿気の有無を確認することや、水回り設備のメンテナンス、漏水チェックを自主的に行う習慣をつけてもらえるよう促します。もし問題が見つかった場合には、早期にビルダーへ連絡して対処してもらうことで、大掛かりな補修工事を防ぎ、費用負担を軽減することが可能です。こうした換気指導とアフターケア説明をセットでしっかり行うことで、お施主様は安心して新築住宅に住み続けられますし、ビルダーとしても高い顧客満足度を維持できます。結果的に、優れたアフターサービスは口コミや評判の向上につながり、継続的な受注や信頼獲得の礎となるのです。

「MIST工法®」が選ばれる理由

徹底した根本対策でカビを寄せ付けない!MIST工法®が支持される3つの理由を詳しく解説

科学的にカビ・雑菌を分析&除去するアプローチ

MIST工法®の大きな特長として挙げられるのが、カビや雑菌をただ“見つけて取り除く”だけでなく、科学的な分析に基づいて最適な除去方法を選択している点です。一般的に、カビというとひとまとめにされがちですが、実は種類によって活動する温度帯や好む湿度、さらには繁殖スピードなどが異なります。また、雑菌の種類も多種多様で、それぞれが建材や環境条件に応じて異なる繁殖サイクルを持っています。MIST工法®では、まず現場で確認されるカビや雑菌の種類を徹底的に把握・分析し、それぞれの特性に応じた薬剤や施工手順を選び出すのです。

さらに、単なる見た目のカビ取りだけで終わらせないのもこの工法ならではの強みです。目視できる範囲のカビを除去するだけでは、根の部分や胞子が残留し、再び発生してしまうケースが多々見られます。MIST工法®では、微細な箇所や壁内などにも薬剤やミストを行き渡らせる施工を行うことで、カビの根源からしっかりと処理します。加えて、使用する薬剤も環境や人体への影響を考慮したものを選定しており、強い刺激臭を発する溶剤を乱用せずに済むように配慮しているのもポイントです。施工者だけでなく、お施主様や近隣への安全対策にも配慮することで、長期的に安心して暮らせる環境づくりを支援します。

このように、科学的な視点でカビの種類や発生源を正確に捉え、それに合わせて最適化された手順で除去することが、MIST工法®が高い評価を得ている理由のひとつです。従来の「表面だけ拭き取る」「目に見える箇所だけ処理する」といった対応では、根本的な解決が難しかったカビ問題でも、MIST工法®なら発生源を突き止め、包括的に処理できるため、施工後の再発リスクが格段に抑えられるというメリットがあります。

床下や壁内にも施工しやすい特長

新築やリフォームの現場において、カビの発生源となりやすいのは、湿度が高く狭い床下や壁内といった目に見えない空間です。しかし、一般的なカビ対策ではこれらの場所に十分なアプローチができず、どうしても手が届きにくい、または施工が難しいという問題がありました。そこで活きてくるのが、MIST工法®が持つ“微細なミスト”を活用した施工性の高さです。液体を吹きかけるだけでなく、ガス化またはミスト化した薬剤が隅々に行き渡り、狭い隙間や複雑な構造の奥まで入り込むことで、カビの根を確実にとらえることが可能になります。

さらに、床下や壁内は施工スタッフが直接入りにくい場所も多く、狭所や暗所へのアプローチには特殊な機材やノウハウが求められます。MIST工法®を提供する専門業者は、これらの場所に対しても経験と知識を活かしながら的確な方法で施工を進めるため、床下全体をまんべんなく処理したり、壁内へ点検口からノズルを入れて薬剤を行き渡らせるなどの高度な技術が実践できます。場合によっては内装材や断熱材を一部撤去しなければならない状況でも、最小限の解体や開口部確保だけで施工を済ませられるケースが多く、建物へのダメージや費用負担を大幅に軽減できるのです。

また、床下や壁内への施工では、作業時間や使用薬剤の安全性も大きな課題となります。MIST工法®では、環境負荷の低い薬剤を使用すると同時に、施工後の換気や乾燥を促進する体制もしっかり整えているため、ご家族が住まいを使用しながらでも比較的スムーズに作業を行いやすいといった利点があります。施工完了後、すぐに安全な暮らしを取り戻せるというのは、お施主様やビルダーにとって大きな安心材料となるでしょう。こうした「狭所や複雑構造への対応力」と「安全性・効率性の高さ」の両立が、MIST工法®が選ばれる強みでもあるのです。

再発防止への取り組みと効果

カビの問題を解決する際、単に“今あるカビを取り除く”だけでは不十分で、同じ環境であればいずれ再びカビが発生する可能性が高いのが実情です。MIST工法®が注目を集める理由の一つは、再発防止に力を入れたアプローチを確立している点にあります。具体的には、カビの根源を取り除いたあと、その場所が再び湿度や温度の面でカビに適した環境に戻らないよう、物理的・化学的な対策を合わせて行うのです。

まず、施工前の現場調査で建物の通気状況や断熱性能、さらには水回りの排気や排水の経路などを入念にチェックし、カビの発生リスクを低減するプランを提案します。たとえば、床下に強制換気を導入する、外壁や屋根の防水処理を見直す、配管や窓周りのシーリングを強化するといった建築的な対処だけでなく、施工後には定期的な湿度管理やメンテナンスの指導までカバーします。MIST工法®の施工業者とビルダー、お施主様が連携して住環境の改善に取り組むことで、長期的にカビを寄せ付けにくい住まいを実現できるのです。

また、MIST工法®独自の薬剤や防カビ処理は、表面だけでなく素材内部に浸透する特性を持つため、カビの根や胞子を徹底的に除去しつつ、ある程度の抑制効果を維持することが期待できます。施工後の定期検査やアフターフォローを通じて、施工箇所の状態を継続的にモニタリングできる点も大きな利点です。もし再び湿度が上がりやすい状況が見つかれば、早期に補強策を講じることが可能となり、大掛かりなカビ被害に発展する前に手を打つことができます。

結果として、MIST工法®を採用した現場では、単発的なカビ駆除で終わるのではなく、再発リスクそのものを限りなく低くする仕組みづくりが行われます。こうした徹底した再発防止への取り組みと、その高い効果こそが、MIST工法®が長年にわたって支持され続けている理由なのです。

ビルダー様が押さえておきたい注意点

長期的な住まいの品質を守るために!ビルダー様が押さえておくべき3つの注意点

お施主様からのクレームを未然に防ぐコツ

ビルダー様が住宅を引き渡す際に、最も気がかりなのはお施主様からのクレームではないでしょうか。特に新築引渡し前後にカビや湿気の問題が発生すると、完成したばかりの家に対して大きな不満が寄せられることがあります。こうしたクレームを未然に防ぐためには、施工中の段階でしっかりと“見えない部分”の品質管理を行い、将来起こり得るトラブルの芽を摘んでおくことが肝心です。

まずは、設計段階での適切な防湿・通気計画の重要性を認識し、床下や壁内に湿気がこもりにくい構造を意識的に採用しましょう。また、基礎や外壁、屋根の防水性能を高める工法や材料を選択することもカビ対策に直結します。施工中においては、雨天時の養生や木材の含水率測定など、“当たり前”とも思える基本的な取り組みを徹底することが大切です。こうした地道な作業の積み重ねが、引渡し後に発生する不具合を大幅に減らします。

さらに、お施主様に対しても住宅のメンテナンス方法や換気の重要性を丁寧に説明し、生活習慣の中での湿度管理に協力してもらうことが必要です。特に、高断熱・高気密仕様の住宅では、24時間換気システムの取り扱いやエアコン・除湿機の使用方法次第で、湿気トラブルの発生リスクが大きく変わります。引渡し時に使用マニュアルを渡すだけではなく、実際に操作を行ってみせたり、季節ごとの運用のコツをアドバイスしたりすることで、お施主様の理解度と満足度は飛躍的に向上します。こうした手間を惜しまない姿勢が、クレームを未然に防ぐ最善策といえるでしょう。

定期的な点検・アフターフォローの重要性

新築住宅を引き渡した後も、建物は時間とともに変化していきます。完成した当初はまったく問題がなかったとしても、季節の移り変わりや生活スタイルの影響によって、思いもよらない箇所でカビや水漏れ、結露といったトラブルが発生する可能性があるのです。こうした不測の事態に迅速に対応し、お施主様との信頼関係を維持するためには、定期的な点検とアフターフォローが欠かせません。

まずは、ビルダーとして独自のアフターチェック制度や定期点検サービスを設けることを検討してみましょう。具体的には、引渡し後の3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といったタイミングで床下や水回り、外壁、屋根などを簡易的に点検し、異常の有無を確認します。早期にカビの発生や漏水の兆候を発見できれば、大きな被害や修繕費用が膨らむ前に対処できるため、お施主様への負担も最小限で済みます。また、点検時に住まいの使用状況や問題点をヒアリングすることで、お施主様が抱えている小さな不安にも気づきやすくなり、後々のクレーム予防に大きく寄与します。

アフターフォローは、一度導入すればそれで終わりというわけではありません。実際にトラブルが生じた際に素早く駆けつけ、適切な処置を行う体制を整えることも大切です。お施主様は緊急時の対応力を非常に重視するため、24時間対応のコールセンターを設置する、地域ごとに専門スタッフを配置するなどの取り組みが高い評価を得ることにつながります。定期点検やアフターフォローを充実させることで、お施主様は「何かあっても安心」と感じ、結果的にビルダーへの信頼度が高まり、リピートや紹介にも期待が持てるようになるでしょう。

複数工事のスケジュール管理と連携

新築や大規模リフォームの施工現場では、多種多様な業者や職人が関わります。基礎工事から大工工事、電気・配管工事、内装仕上げや外構工事など、それぞれがスムーズに連携しながら進めることが理想ですが、現実にはスケジュールの遅延や担当者間の連絡不足が原因で、建物の完成度や品質に影響が出てしまうケースがしばしば見受けられます。とりわけカビや湿気の問題は、ほんの小さな工事ミスや工程の順番の不備が大きなトラブルに発展する可能性をはらんでいます。

例えば、基礎や外壁の防水処理を先に終わらせないまま内部工事に進んだり、木材が雨ざらしの状態で長期間放置されたりすると、いくら後から乾燥や除湿をしても完全にはリカバリーしきれないことがあります。また、配管工事が杜撰なまま内装が仕上げられてしまえば、壁内や床下で水漏れが発生していても発見が遅れ、大がかりな補修やカビ除去が必要になるかもしれません。こうした事態を回避するためには、各工程の開始時期と終了時期を正確に管理し、必ず“前の工程で予定していた養生や点検が完了した後”に次の工程へ移るという基本ルールを徹底する必要があります。

また、職人同士の情報共有やコミュニケーションも非常に重要です。工程表を作成して掲示するとともに、週単位や日単位でミーティングを行い、進捗や課題を確認する習慣をつければ、小さなトラブルを素早く発見しやすくなります。忙しい現場であっても、ほんの数分でも関係者が集まって「今、どこに問題がありそうか」を話し合うだけで、施工品質が大きく変わるのです。複数工事のスケジュールと連携をしっかり管理することは、結局はビルダーの評判やお施主様の満足度を左右する大きな要素となります。ミスなく滞りなく進行する現場ほど、カビを含むあらゆる施工トラブルのリスクを最小限に抑えられるのです。

まとめ:カビを防ぎ、長く快適に住める家づくりへ

すべての工程でカビリスクをコントロール!長期的な住環境を守るための総括と実践ポイント

施工現場で意識しておきたいポイントの総括

新築やリフォームの現場では、多くの工程が複雑に絡み合うため、一つのミスが後々大きなカビ被害を招く恐れがあります。特に日本は高温多湿の気候条件下にあるため、雨天時の施工や基礎の乾燥不十分、換気計画の不備といった些細な見落としが、完成後のカビ発生につながりやすいのです。そのため、まずは**「湿気をどう管理するか」**が重要なテーマとなります。具体的には、基礎や外壁の防水施工をはじめ、構造材や下地材の含水率チェック、雨天時の養生徹底、そして床下や壁内の換気経路の確保など、あらゆる工程において湿気や水分を溜め込まない工夫が求められます。

また、**「施工段階で十分な乾燥期間をとること」**も大切なポイントです。工期を短縮したいばかりに、まだ乾燥しきっていない状態で次の工程へ進んでしまうと、壁や床下、断熱材の内部に水分が閉じ込められ、カビの繁殖を促す温床になってしまいます。さらに、木材や下地材の表面が乾いていても、内部が湿気を抱えたままの場合があるため、含水率計を活用しながら確かな数値に基づいて判断することが理想的です。

加えて、**「施工チーム全体で情報を共有する」**ことも不可欠です。基礎工事や大工工事、水回り配管工事などが連携不足のまま進めば、ちょっとした配管漏れやシーリングの不備が見過ごされ、床下や壁内に水気が侵入してしまうリスクが高まります。定期的なミーティングや工程表の活用で、誰がどの作業をどの時点で完了したのかを把握できる環境を整えれば、問題が起こっても早期に対処が可能です。こうした「小さな積み重ね」が大きなカビ被害を未然に防ぎ、最終的にはビルダーの評判と顧客満足度を高めることにつながります。

カビ被害ゼロを目指すために必要な取り組み

カビを完全に防ぐためには、**「発生要因を徹底的に排除しつつ、万が一の発生を早期に発見・対応できる体制をつくる」**ことが欠かせません。まず第一に、設計段階から住宅全体の湿気対策を盛り込むことが必要です。例えば、床下を通気しやすい基礎パッキン工法や基礎断熱工法を採用し、外気と床下空間が適度に循環するプランを検討するのも一手です。さらに、屋根や外壁の雨仕舞いがしっかり機能しているか、換気扇や排気ファンの位置・能力が十分かなど、細部まで見直すことでカビのリスクは大きく減らすことができます。

次に、**「施工後の点検とアフターフォロー」**をシステム化することが肝要です。工事が完了した直後は問題なくても、時間の経過とともに配管の継ぎ目やシーリング部分が劣化し、わずかな隙間から水分が侵入する可能性があります。そこで、定期点検のスケジュールやチェックリストを標準化し、床下や水回り設備、屋根・外壁などを段階的に検査できる体制を整備すると、お施主様の安心感を高めると同時に、ビルダー自身も早期対応が取りやすくなるでしょう。

また、**「お施主様への情報提供と教育」**も欠かせません。いくら施工段階で対策を講じても、住んでいるうちに室内の換気不足や冷暖房の使い方の偏りが原因でカビが発生することがあります。ビルダーとしては、24時間換気システムやエアコン・除湿機の使い方、結露が起きやすいシーズンの注意点などを丁寧に説明し、お施主様が“湿気管理”を意識した暮らし方を実践できるようフォローするのが理想です。こうした情報提供やアフターフォローを通じて、施工だけでなく入居後のライフスタイルまで見守る姿勢を示すことが、長期にわたるカビ被害ゼロへとつながります。結果として、ビルダーは高い顧客満足度を得られ、住まい手も快適で健康的な住環境を手に入れられるという、双方にとって大きなメリットが期待できるのです。

MIST工法®カビバスターズ東海へのお問い合わせ

安心と信頼のサポートをお約束!MIST工法®カビバスターズ東海へ気軽にお問い合わせください

ご相談・お見積り依頼方法

MIST工法®カビバスターズ東海では、新築やリフォーム現場でのカビ対策はもちろん、すでにカビが発生している住宅や施設への対応など、幅広くご相談を承っています。カビに関するお悩みは建物の構造や立地、気候条件などによって状況が千差万別なため、まずはお気軽にお問い合わせください。私たちが何より大切にしているのは、「迅速かつ的確に現場の状況を把握し、最適な解決策をご提案する」ということ。初めてお問い合わせをいただく際に、現在の建物の状態や気になる箇所、発生している症状などをお聞かせいただければ、よりスムーズに対応させていただきます。

お問い合わせ方法としては、当社の公式ウェブサイトに設置してあるメールフォーム、あるいはお電話がございます。メールフォームからお問い合わせをいただいた場合には、おおむね1~2営業日以内に返信いたしますので、その後のやり取りで現場調査の日程調整や詳細についてのご説明をさせていただきます。電話でのご相談では、緊急性の高い事案に対してもスピーディーに初動対応が可能ですので、突然のカビ被害でお困りの際には、遠慮なくご連絡ください。また、詳しい見積り金額を提示するためには、やはり実際の建物の状態を確認することが不可欠です。床下や壁内の構造、被害箇所の面積、建材の種類などを踏まえたうえで、必要な施工内容と費用を正確にご提案いたします。

なお、初回の現場調査やカウンセリングには、必要に応じてカビや雑菌の簡易的な検査機器を携帯し、具体的な数値を確認することも可能です。カビ対策は早期発見・早期対応が最善策ですので、「なんだか少しカビ臭い」「床下の湿気が気になる」といった段階でのご相談をお勧めいたします。ぜひ、MIST工法®カビバスターズ東海へお気軽にお問い合わせいただき、住まいの健康を長く保つための第一歩を踏み出してください。

アフターフォロー体制

MIST工法®によるカビ対策は、単にカビを除去して終わりではなく、施工後もお客様が安心して暮らせる住環境を維持することが重要と考えています。そこで、当社ではアフターフォロー体制を充実させ、施工後の定期的なチェックやメンテナンスのご相談にも真摯に対応しております。カビは気温や湿度などの条件が揃うと、再び発生する可能性がゼロではないため、長期的に見ても症状を繰り返さないようにするには、定期的なモニタリングやお客様との情報共有が欠かせません。

具体的には、施工完了後の一定期間が経過したタイミングで床下や壁内の状況を確認し、カビの再発や湿度の異常上昇が見られないかをチェックするサービスをご提供しています。万が一、気になる症状やカビの疑いがある場合は、早急にご連絡いただければ追加調査に伺い、必要に応じた再施工や補修作業を行います。また、カビを寄せ付けにくい環境を作るためのポイントとして、換気設備や除湿機の適切な使い方、室内の温度管理など、日常生活で意識していただきたいアドバイスも丁寧にご説明いたします。

また、施工内容や使用した薬剤について、施工完了後のレポートをお渡しすることで、「どのような箇所に、どの程度の対策を施したのか」が一目で分かるように心がけています。これにより、将来的なリフォームや増改築の際にビルダー様や他の施工業者と情報を共有しやすくなり、二重工事や無駄な出費を防ぐことにもつながります。当社のアフターフォローは、「カビを再発させないための予防・改善策を継続してサポートする」という姿勢に基づいており、お客様の笑顔と快適な暮らしを守るための一環として最大限の努力を続けてまいります。

資料請求やセミナーのご案内

MIST工法®カビバスターズ東海では、カビ対策に関わるさまざまな知識やノウハウを、より多くの方に広めるための取り組みを積極的に行っています。その一環として、MIST工法®の特長や施工事例、使用する薬剤の安全性に関する情報を詳しくまとめたパンフレット・資料をご用意しております。カビ対策が必要となるシーンは、新築現場だけでなく、既存住宅や商業施設、オフィスビルなど多岐にわたりますので、実際の施工写真や経過レポートなどを通じて、より具体的にイメージしていただける内容となっています。

資料は当社の公式ウェブサイトから請求していただけるほか、お電話やメールでもお気軽にお申し込みいただけます。また、ビルダー様や設計事務所など、複数名で同時にご請求いただくケースにも対応しており、必要部数をそろえて迅速にお送りいたします。さらに、お施主様に直接ご説明いただく際に役立つ「カビ発生のメカニズム」や「日常で行うべきカビ予防のポイント」などをまとめた補助資料もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

加えて、私たちは定期的にカビ対策セミナーや勉強会を開催しています。セミナーの内容は、カビに関する基礎知識や各種工法の比較だけでなく、実際にMIST工法®を施工した現場の事例紹介や質疑応答の時間など、お悩みを直接解消できるプログラムとなっています。参加者同士の情報交換の場としても好評いただいており、「自社の施工品質をさらに高めたい」「お施主様への提案力を強化したい」というビルダー様や建築関係者の方々に特におすすめです。開催日程や参加方法は公式サイトやSNSでご案内していますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。皆様の住まいや事業に役立つ最新のカビ対策情報をお届けしながら、長期的に快適な環境づくりに貢献してまいります。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ東海 (名古屋本社・東京支店)

本社:名古屋市中川区本前田町44

東京支店:東京都品川区西五反田3丁目9番15号

フリーダイヤル 0120-147-215

----------------------------------------------------------------------